Абсцесс челюсти и околочелюстной абсцесс симптомы и лечение. Абсцесс челюсти и околочелюстной абсцесс симптомы и лечение Подбородочный абсцесс

Границы области: верхняя подбородочно-губная складка, нижняя щ край тела нижней челюсти, боковые — вертикальные линии, проведенные вниз от углов рта. Область имеет послойную структуру. Кожа тонкая, у мужчин имеет волосяной покров, содержит потовые и сальные железы. Подкожная жировая клетчатка умеренно выражена. Под кожей располагаются подбородочные мышцы. Кровоснабжение области осуществляется из подбородочной и нижнегубных ветвей лицевой артерии.

Основные источники и пути проникновения инфекции: очаги инфекции в области нижних 3 2 1/1 2 3 зубов, гнойно-воспалительные заболевания кожи (фолликулит, фурункул, карбункул), инфицированные раны, гематомы, вторичное поражение в результате распространения инфекционно-воспалительного процесса из смежных анатомических областей (нижняя губа, подподбородочная область).

Клиническая картина. Больные жалуются на боль в области подбородка пульсирующего характера. Отмечаются припухлость тканей подбородочной области, гиперемия кожных покровов. При пальпации определяется инфильтрат, давление на который вызывает боль, может определяться флюктуация. В дальнейшем возможно распространение инфекционно-воспалительного процесса по протяжению на смежные анатомические области — подподбородочную, щечную области, а также на нижнюю губу.

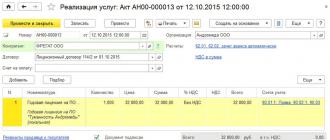

Лечение. Обезболивание местная инфильтрационная анестезия в сочетании с двусторонней проводниковой анестезией у подбородочного отверстия на фоне премедикации. Разрез кожи проводят с учетом локализации гнойно-воспалительного очага и ожидаемого эстетического эффекта: дугообразные разрезы, окаймляющие подбородок, вертикальный разрез по средней линии. Расслаивая кровоостанавливающим зажимом подкожную жировую клетчатку, вскрывают абсцесс, эвакуируют гной. В рану вводят ленточный дренаж из перчаточной резины или полиэтиленовой пленки. Накладывают асептическую ватно-марлевую повязку с гипертоническим раствором натрия хлорида, раствором антисептиков.

Другие статьи

Абсцесс подподбородочной области. Клиника, диагностика и лечение.

Границы: передняя — тело нижней челюсти, задняя — подъязычная кость, верхняя — челюстно-подъязычная мышца с покрывающей ее собственной фасцией шеи, нижняя — поверхностная фасция шеи, боковые — передние брюшки двубрюшной мышцы.

Абсцесс подъязычной области.

Границы подъязычной области: верхняя — слизистая оболочка полости рта, нижняя - верхняя поверхность челюстно-подъязычной мышцы, боковая и передняя внутренняя поверхность тела нижней челюсти, внутренняя — подъязычно-язычная мышца.

Поднадкостничный абсцесс (периостит) альвеолярного края челюстей.

Основные источники и пути проникновения инфекции: очаги хронической одонтогенной инфекции в виде периодонтита, пародонтита, перикоронарита. Основной путь распространения — по протяжению, через окружающие зуб костные структуры.

Абсцесс губ.

Область губ имеет послойную структуру. Кожа тонкая, содержит большое количество сальных желез. Слизистая оболочка губ отграничена от кожи красной каймой. В подслизистой клетчатке губ имеются многочисленные слизистые железы. В толще губ заложены мимические мышцы.

Абсцесс мягкого неба. Клиника и диагностика

Мягкое небо состоит из фиброзной пластинки (небный апоневроз) с прикрепляющимися к ней мышцами и слизистой оболочки, покрывающей их сверху и снизу. Передний край небного апоневроза является непосредственным продолжением заднего края костной основы твердого неба.

Абсцесс скуловой области. Клиника, диагностика и лечение.

Границы области соответствуют расположению скуловой кости. В подкожной жировой клетчатке скуловой области прослеживаются начальные волокна скуловой мышцы. Чувствительная иннервация обеспечивается ветвями скулового нерва, кровоснабжение - скулоглазничной артерией, отходящей от поперечной артерии лица.

Большинство пациентов обращаются к стоматологу по причине зубной боли или любых других проблем, связанных с зубами, однако объектами лечения в стоматологии могут выступать не только они. Дело в том, что челюстно-лицевая область способна преподнести немало неприятных сюрпризов, связанных с заболеваниями шеи, слизистой и мягких тканей ротовой полости. Вы можете столкнуться с воспалительным процессом, который будет трудно привязать к зубам, однако именно они могут являться вероятной причиной болезни. Таким образом, заранее зная признаки воспалительных процессов, вы сможете вовремя среагировать на ситуацию и не довести заболевание до хронической формы, обратившись к специалисту за лечением.

Причины

Наиболее вероятная причина возникновения абсцесса челюсти — механическое повреждение , травма или пародонтальные карманы (щели между зубом и десной, в которые может попасть инфекция). Абсцесс способна вызвать любая инфекция, попавшая в поврежденную область как извне, так и по кровотоку организма. При наличии у пациента хронического тонзиллита, причиной образования воспаления могут быть стрептококки и стафилококки, постоянно размножающиеся в гипертрофированных небных миндалинах. В таком случае больному рекомендуется не только лечение самого абсцесса и поврежденных мягких тканей ротовой полости, но и удаление миндалин, если их лечение не представляется возможным. В противном случае инфицирование может повторяться неоднократно.

Симптомы и признаки

Чтобы определить наличие воспалительного процесса, достаточно знать ряд общих признаков, присущих этому заболеванию:

- постоянные сильные головные боли, общее недомогание, озноб;

- в некоторых случаях повышение температуры тела, в частности гиперемия воспаленного участка;

- лейкоцитоз;

- наличие флюктуации (скопления гноя) под слизистой в виде небольшой покрасневшей припухлости.

При наличии вышеуказанных признаков пациенту рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу с целью скорейшего лечения, в противном случае воспаление может усилиться, разрастись на соседние области, перерасти в более серьезные заболевания или дать осложнения на органы дыхания.

Виды

Исходя из наличия у человека верхней и нижней частей челюсти, можно разделить данные воспалительные процессы на два вида: абсцесс нижней челюсти (к этому же виду можно отнести и абсцесс подчелюстной, поскольку источники происхождения у них одинаковы) и верхней челюсти.

Абсцесс верхней челюсти

Наиболее частый источник распространения инфекции — верхние зубы мудрости . Вызывает затруднение при открывании рта и глотании.

Абсцесс нижней челюсти

Чаще всего инфекция распространяется от нижних больших коренных зубов (моляров и премоляров). Жалобы пациента по большей части связаны с болью при жевании и глотании.

Абсцесс подчелюстной области характеризуется визуально заметным и болезненным отеком в подчелюстном треугольнике, при этом может быть искажена форма лица.

Лечение и профилактика

Лечение абсцесса челюсти состоит во вскрытии гнойника и дренировании жидкости , после которого поврежденный участок дезинфицируется. В случае высокой температуры пациенту назначаются антибиотики, при общем ослаблении иммунного статуса — иммуномодулирующие препараты, рекомендации по приему анальгетиков также дает врач. В редких случаях для лучшего заживления послеоперационного разреза, назначаются физиотерапевтические процедуры, УФО.

Для профилактики воспалений такого рода желательно раз в шесть месяцев посещать стоматолога, вовремя залечивать пародонтальные карманы, придерживаться щадящей диеты, обогащенной витаминами, а также использовать соответствующие лечебные зубные пасты.

Некоторые адепты нетрадиционной медицины считают, что вышеуказанные воспаления челюстно-лицевой области с легкостью можно вылечить, не прибегая к оперативному вмешательству. Конечно, есть вероятность, что гнойник вскроется самостоятельно, однако если его не вычистить и не удалить из раны остатки отмерших частиц и болезнетворных бактерий, возникнет высокая вероятность перехода острого состояния в хроническое или во флегмону, а также интоксикации организма продуктами распада, оставшимися в необработанном гнойнике.

Как правило, в лечебные учреждения за помощью обращаются пациенты, испытывающие зубную боль или имеющие другие стоматологические проблемы. Далеко не все знают, что объектом лечения в стоматологии выступает челюстно-лицевая область. У больного может возникнуть воспаление, которое сложно связать с удалением зуба, однако именно в этом кроется вся проблема.

Что такое флегмона?

Флегмона – гнойно-некротическое воспаление мягких тканей, не имеющее четких границ. Подкожно-жировая клетчатка близко прилегает к сосудам, нервам и органам, что способствует быстрому распространению гнойного процесса. Флегмоны челюстно-лицевой области распространяются на костные ткани, мышцы, сухожилия и внутренние органы. Площадь воспаления может определяться парой сантиметров или же поражать целые области.

Локализация

Любая область тела не застрахована от появления одонтогенных флегмон. Флегмона челюстно-лицевой области может развиться из-за удаления «восьмерки», воспаления пульпы, окружающих корень зуба мягких тканей, миндалин, аденоидов и пр.

Чаще всего заболевание возникает вследствие:

- глосситов, способствующих развитию разлитого гнойного воспаления в языкоглоточном пространстве;

- воспаления нижней челюсти, захватывающего область подбородка;

- сиалоаденитов, глосситов, периоститов, растекающихся по дну полости рта.

Причины возникновения

Разлитые гнойные воспаления имеют инфекционную природу. Продукты жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, разложившиеся ткани моляров и анаэробная микрофлора пломбированного зуба являются основными источниками развития болезни и интоксикации организма.

В верхнечелюстной области источником поражения чаще всего является зуб мудрости и фронтальная резцовая группа. На нижней челюсти любой зуб может стать причиной флегмоны дна полости рта.

Этиология неодонтогенных флегмон:

- внешнее механическое воздействие на мягкие и твердые ткани и последующее их инфицирование;

- нарушение асептики при проведении инъекций;

- инфицирование из наружных источников кожных заболеваний (фурункул, карбункул);

- стоматиты инфекционной этиологии.

При ослабленном иммунитете, склонности к аллергии и наличии хронических заболеваний флегмона челюсти протекает тяжело и длительно. Такое заболевание имеет инфекционную этиологию, но не передается контактным путем.

Диагностика

Врач сможет правильно поставить диагноз, зная историю болезни, выявив беспокоящие симптомы и получив данные лабораторных анализов. Клинические исследования определят степень поражения организма и эффективность выбранного курса лечения.

При глубоком распространении флегмоны челюстно-лицевой области для уточнения диагноза делается прокол тканей и исследуется состав извлеченного выпота, определяется чувствительность патогенной микрофлоры к лечебным препаратам. От этого зависит длительность и эффективность лечения.

Классификация и симптомы

Флегмоны можно классифицировать по:

- типу воспалительного экссудата (серозные, гнойные, гнилостно-некротические);

- стадиям заболевания (острое, хроническое течение);

- местоположению (поверхностные или глубокие).

Воспалительный процесс начинается с уплотнения мягких тканей, появления отека с его последующим нарастанием, покраснение воспаленного участка со стороны полости рта и кожных покровов. Сильные боли иррадиируют по всей половине лица: в ушах, области глазницы и шеи. Общее состояние пациента ухудшается от интоксикации.

В анализе крови выявляют характерные изменения, которые указывают на степень поражения всего организма. Флегмона дна полости рта сопровождается ярко выраженным болевым синдромом, процессы приема пищи, глотания, артикуляции нарушены. Наблюдается тризм разной степени.

В зависимости от места локализации

Флегмоны, как видно на фото, могут затрагивать область шеи, щек, скул и глазниц. Воспалительный гнойный процесс в зависимости от места локализации условно делится на поверхностный и глубокий. При наличии поверхностной одонтогенной флегмоны заболевание протекает интенсивно, быстро развиваются общие симптомы, указывающие на интоксикацию организма. Температура тела может достигать значений 38-40 градусов, человека знобит, его общее состояние ухудшается.

Если у пациента развивается глубокая флегмона, тогда общие симптомы будут преобладать над местными. У больного резко повышается температура, вплоть до 42 градусов. Интоксикация приводит к нарушениям сердечного ритма, снижению артериального давления, появляется одышка. Страдает выделительная система, человек может перестать мочиться.

По характеру течения патологического процесса

Заболевание всегда развивается по-разному сценарию. Выделяют две основные формы протекания воспалительного гнойного процесса ЧЛО:

- Острая стадия сопровождается резким повышением температуры тела. Кожные покровы краснеют, возникает отек мягких тканей. Проявляются признаки некроза в пораженной области. Если помощь больному не будет вовремя оказана, возникает вероятность развития свища.

- Хроническая стадия протекает с болями. В месте воспаления при пальпации можно обнаружить уплотнение. Пораженные ткани могут приобретать синюшный цвет.

Как лечить?

Опытный врач сможет с легкостью поставить диагноз. При назначении лечения флегмоны челюстно-лицевой области необходимо учитывать стадию воспаления. В начальной стадии можно ограничиться приемом противовоспалительных средств и антибиотиков.

Если воспалительный процесс находится на поздней стадии, тогда необходимо провести хирургическое лечение. Хирург иссечет пораженные ткани и проведет лечение открытой раны.

Медикаментозная терапия

Обращение больного на начальной стадии заболевания в специализированные медицинские учреждения позволит избежать операции. На начальной стадии флегмону челюстно-лицевой области можно вылечить с использованием антибактериальных препаратов. К пораженной области прикладывают сухое тепло, обрабатывают раствором хлорида кальция.

Врач назначает полоскания дна полости рта антисептическими растворами и курс физиотерапии. Медикаментозная терапия способна помочь лишь в том случае, если очаг инфекции перед этим был устранен (проведена санация, удален больной зуб, осуществлено лечение травмы и пр.).

Физиопроцедуры

Для лечения флегмоны челюсти применяются разные виды физиолечения. Это может быть сантиметроволновая терапия, ультрафиолетовое облучение, УВЧ-терапия, применяемая в острой фазе воспаления. Для повышения иммунитета применяют лазерное облучение крови.

К помощи светотерапии прибегают в случае наличия уплотненного инфильтрата в пораженной области. При обработке ран ультразвуком сроки лечения могут сократиться до 3-5 дней. При тяжелом течение болезни проводят 3-4 процедуры гипербаротерапии.

Хирургическое вмешательство

Все флегмоны, в том числе дна полости рта, лечат, прибегая к хирургическому методу только в условиях стационара. Опытные высококвалифицированные хирурги проводят операцию, следят за пациентом в послеоперационном периоде и оказывают комплексное лечение.

Во время операции больной может находиться под общим наркозом или под местным обезболиванием. В зависимости от размеров области поражения, врач делает разрез кожи и слизистых оболочек (как показано на фото) скальпелем, вскрывая пораженный очаг. Если наблюдаются гнилостно-некротические изменения, тогда погибшие ткани иссекаются. Впоследствии раны дренируются.

Пластическая операция

Оперативные вмешательства для воссоздания измененной формы ЧЛО проводятся по следующим показаниям:

Народные средства

Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области можно лечить, прибегая к помощи народной медицины. Травяная гвоздика, базилик мятный, зверобой, прополис, голубой эвкалипт, березовые почки и листья – это малый перечень трав, который рекомендован к использованию в терапии воспалительных процессов.

Для лечения флегмоны нижней челюсти можно использовать отвар. 60 гр травяной гвоздики залить одним литром горячей воды, выстаивать до остывания и пить небольшими глотками по 250 мл в течение суток. Также можно взять 40 г зверобоя, 25 г прополиса и 150 мл спиртосодержащей жидкости, измельчить, соединенные компоненты настаивать 10 дней. Процеженный настой применяется для полосканий в пропорции - чайная ложка на 250 мл минеральной воды с газом.

Возможные сложнения

Часто встречающимися осложнениями флегмоны челюстно-лицевой области являются: медиастинит, тромбофлебит лицевых вен, сепсис. При медиастините человек испытывает загрудинную боль, которая может отдавать в область лопатки. Пациент принимает вынужденную позу, ему сложно поднять голову.

Тромбоз пещеристого синуса - распространенное осложнение одонтогенной флегмоны. Больной испытывает сильные головные боли, его знобит.

Сепсис характеризуется повышенной температурой тела, изменением качественного и количественного состава лейкоцитов. Прогноз неблагоприятный, возможен летальный исход.

Понятие абсцесса челюстно-лицевой области

Абсцесс челюстно-лицевой области – это инфекционное образование на слизистых оболочках полости рта, содержащее внутри себя патологическую жидкость (гной). Заболевание может возникать и на верхней, и на нижней челюсти, как правило, воспалительный процесс начинается с причинного зуба. При пальпации пораженного участка пациент испытывает болевые ощущения, кожа в месте воспаления истончена.

Причины появления патологического процесса

Абсцесс может появиться вследствие попадания в рану, полученную после травмы ЧЛО, или пародонтальный карман одонтогенной инфекции.

Основными возбудителями являются стрептококки и стафилококки. Инфекция может попасть в организм извне или с током крови. Нередки случаи возникновения подчелюстного абсцесса на месте попадания под кожу химических веществ.

Симптоматика

Заболевание определяется по ряду признаков:

- непрекращающиеся головные боли, упадок сил, озноб;

- возможно повышение температуры тела, наблюдается гиперемия очага воспаления;

- изменения в качественном и количественном составе лейкоцитов;

- пальпаторно выявляется флюктуация.

Если больной испытывает на себе все вышеперечисленные признаки, ему необходимо обратиться за специализированной помощью. Одонтогенные абсцессы могут поражать соседние области и давать осложнения на дыхательную систему.

Виды абсцессов

У человека имеется верхняя и нижняя челюсть, исходя из этого одонтогенные абсцессы в зависимости от их локализации принято подразделять на верхнечелюстные и нижнечелюстные (сюда же относят подчелюстные). Врачи различают следующие виды заболевания: абсцесс языка, дна полости рта, неба, десны, щеки, языка (рекомендуем прочитать: абсцесс щеки: причины и способы лечения).

Верхней челюсти

Зачастую воспаление в верхней челюсти развивается вследствие прорезывания верхних зубов мудрости. «Восьмерки» травмируют слизистые, инфекция проникает в клетчатку, что провоцирует развитие воспалительного процесса. После того как в области челюсти сформировался абсцесс, человеку становится сложно открывать рот и глотать, а боль в воспаленной области усиливается.

Нижней челюсти

Причиной развития одонтогенных абсцессов в подчелюстной области могут стать невылеченные коренные зубы. Пациенту больно прожевывать пищу и глотать. Отличительно особенностью воспалений, локализующихся в нижней челюсти, является болезненный отек, который визуально заметен. Он затрагивает подчелюстной треугольник, иногда приводя к искажению форм лица.

Как лечить абсцесс?

Чтобы избавиться от воспаления, одонтогенные абсцессы вскрывают, устанавливают дренаж и обрабатывают пораженные участки дезинфицирующими средствами. При повышенной температуре тела пациенту назначаются антибиотики.

При ослабленном иммунитете показаны иммуномодулирующие лекарственные средства. Для того, чтобы сократить процесс заживления ран, прибегают к помощи физиотерапевтических процедур и проводят ультрафиолетовое облучение.

Профилактика появления флегмон и абсцессов

Профилактика одонтогенных флегмон и абсцессов заключается в соблюдении правил личной гигиены, своевременном лечении зубов, использовании в пищу продуктов, богатых витаминами и минералами. Также рекомендуется посещать стоматолога не реже чем один раз в полгода. При нарушении кожных покровов и слизистых оболочек полости рта после удаления моляров во избежание развития флегмоны и абсцессов необходимо своевременно производить качественную обработку антисептическими средствами.

Абсцесс челюстно — лицевой области — возникает вследствие повреждения или воспаления кожи лица, слизистой оболочки полости рта, губ, носа, век. Реже абсцессы возникают за счет распространения инфекции из одонтогенного очага. При отсутствии лечения абсцессов начинается гнойный распад и гнойное расплавление соседних тканей.

Этиология и патогенез . Абсцесс вызывает стрептококковая и стафилококковая микрофлора, наиболее частой причиной являются заболевания зубов и воспалительные процессы в челюстно-лицевой зоне. Фурункулез, ангина, тонзиллит при хроническом течении осложняются околочелюстными абсцессами. Повреждения кожи и слизистой в области рта, занос инфекции во время стоматологических процедур могут спровоцировать абсцесс околочелюстной зоны.

Общие инфекционные заболевания, протекающие по типу сепсиса, в результате распространения микроорганизмов кровью и лимфой, вызывают множественные абсцессы в различных органах и тканях, в том числе и абсцессы околочелюстной зоны.

Абсцесс челюстно — лицевой области может возникнуть из-за травм лица. Во время военных действий и стихийных бедствий из-за отсутствия первой помощи, вывихи и переломы челюстей часто осложняются абсцессами.

Околоверхушечные и перикоронарные очаги воспаления и пародонтальные карманы при обострениях могут спровоцировать абсцесс челюсти из-за резорбции костной ткани.

Клиническая картина. Формированию абсцесса предшествует зубная боль как при периодонтите. Надкусывание в пораженной зоне усиливает болевые ощущения. Далее присоединяется плотный отек с формированием болезненного уплотнения. Для абсцесса, развивающегося под слизистой оболочкой, характерна яркая гиперемия и выпячивание пораженного очага. Иногда отмечается асимметрия лица.

При отсутствии терапии ухудшается общее состояние пациента: повышается температура тела, наблюдается отказ от пищи. После самопроизвольного вскрытия абсцесса боль стихает, контуры лица принимают нормальные очертания, общее самочувствие стабилизируется. Но из-за благоприятных условий для микроорганизмов в полости рта, процесс хронизируется, поэтому его самопроизвольное вскрытие не говорит об излечении. При краткосрочных ослаблениях иммунной системы околочелюстные абсцессы обостряются. Возможно хроническое гноетечение из свищевых ходов, оно сопровождается неприятным запахом изо рта и заглатыванием гнойных масс. Происходит сенсибилизация организма продуктами распада, обостряются аллергические заболевания.

Для абсцессов дна полости рта характерна гиперемия в подъязычной зоне с быстрым образованием инфильтрата. Разговор и прием пищи становятся резко болезненными, отмечается гиперсаливация. Снижается подвижность языка, он слегка приподнимается кверху, чтобы не соприкасаться с формирующимся абсцессом. По мере увеличения припухлости, ухудшается общее состояние. При самопроизвольном вскрытии гной распространяется в окологлоточную область и шею, что ведет к возникновению вторичных гнойных очагов.

Абсцесс неба чаще возникает как осложнение периодонтита верхнего второго резца, клыка и второго премоляра. Во время формирования абсцесса наблюдается гиперемия и болезненность твердого нёба, после выбухания боль становится интенсивнее, прием пищи затрудняется. При самопроизвольном вскрытии гнойное содержимое распространяется на всю площадь твердого неба с развитиемостеомиелита небной пластины.

Если возникает абсцесс щеки, то в зависимости от локализации и глубины, припухлость и покраснение могут быть более выражены с наружной стороны или со стороны слизистой полости рта. Болезненность очага умеренная, при работе мимических мышц боль усиливается. Общее состояние практически не страдает, но абсцесс щеки опасен распространением на соседние отделы лица еще до вскрытия гнойника.

Абсцесс языка начинается с болезненностью в толще языка, язык увеличивается в объеме, становится малоподвижным. Речь, жевание и глотание пищи резко затруднены и болезненны. Иногда при абсцессе может возникнуть чувство удушения.

В очаге воспаления формируется инфильтрат, в области которого кожа или слизистая оболочка гиперемированы, напряжены. В центре инфильтрата определяется флюктуация. Границы измененных тканей четко очерчены. Нередко кожа или слизистая оболочка в области абсцесса выбухает над поверхностью.

Для правильного прогноза и своевременной последующей терапии необходимо дифференцировать абсцесс от фурункула, абсцедирующего лимфаденита и нагноившейся атеромы или врожденной кисты.

Лечение . Поверхностные абсцессы на лице у детей старших возрастных групп могут быть вскрыты под местным обезболиванием. Нужно помнить, что инфильтрация воспаленных тканей анестетиком вызывает резкую болезненность. Абсцессы, расположенные в глубине тканей, и абсцессы у детей младших возрастных групп следует вскрывать под общим обезболиванием. Необходимо внимательно оценить топографию абсцесса по отношению к окружающим тканям, так как выраженные реактивные отеки и обилие жировой ткани "маскируют" истинное расположение абсцесса. Для правильного выбора места разреза необходимо учитывать этот фактор. При наличии абсцесса глубина разреза не должна превышать толщину кожи. Последующего вскрытия абсцесса достигают путем продвигания к полости абсцесса сомкнутого зажима типа "Москит". После появления первой порции гноя бранши зажима раздвигают, и полость при этом опорожняется. В последнюю вводят дренаж.

Флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области

Флегмоны, как и абсцессы, развиваются в результате воспаления в клетчатке. Однако, в отличие от разлитого характера воспаления клетчатки с последующим расплавлением ее при флегмоне абсцесс характеризуется ограниченным участком расплавления клетчатки. Флегмона и абсцесс, имея общие этиологические истоки и патогенез, рассматриваются совместно еще и потому, что нередко клиническое проведение четкой дифференциальной диагностики между ними оказывается невыполнимой задачей. Только динамическое наблюдение в Таких случаях помогает установить точный диагноз. Как правило, флегмона протекает значительно тяжелее, чем ограниченный процесс.

Флегмона челюстно-лицевой области является тяжелым и крайне опасным заболеванием. Тяжесть состояния при разлитом воспалительном процессе определяется высокой интоксикацией организма. Хорошо выраженная иннервация челюстно-лицевой области определяет резкую болезненность при развитии воспалительного инфильтрата. Кроме того, при этом часто нарушаются такие важные функции, как жевание, глотание, дыхание. Опасность флегмоны челюстно-лицевой области обусловливается как близостью жизненно важных образований, так и анатомотопографическими особенностями этой области, способствующими распространению воспалительного процесса в соседние отделы организма (средостение глазница, парафарингеальные пространства и т. д.). Наличие венозных сплетений, а также вен без цапанной системы способствуют быстрому распространению воспалительного процесса по сосудистой систему.

Так, проникновение гноя в венозную систему лица может привести к развитию вначале флебита, а затем тромбофлебита. Этот процесс через глазную вену восходящим путем может быстро распространиться на венозную систему черепа с развитием тромбоза его синусов. Аналогичным может быть исход в случае проникновения инфекции через крыловидное сплетение к основанию черепа.

При анаэробном характере воспалительного процесса течение, характер и исход флегмон челюстно-лицевой области значительно отягощаются.

Ввиду быстроты развития флегмон челюстно-лицевой области и возможности тяжелых, а иногда смертельных осложнений (несмотря на современные методы лечения) при воспалительных процессах такого рода требуется экстренное вмешательство. Отсрочка операции даже на несколько часов в некоторых случаях может привести к серьезным последствиям. Поэтому оказание помощи больным с флегмоной челюстно-лицевой области должно быть экстренным, безотлагательным. Вполне естественно, что с такими больными может встретиться врач любой специальности, особенно в ночное время. Это накладывает особую ответственность на врачей, не являющихся стоматологами.

Топографически различают флегмоны лица, околочелюстные, дна полости рта, окологлоточные, языка и шеи. Однако локализация гнойного воспалительного процесса на лице может быть разнообразной, по существу везде, где имеется клетчатка. Нередко флегмоны Распространяются на ряд областей, обусловливая разлитой характер острого воспаления (рис. 100).

Флегмоны челюстно-лицевой области по этиологии в основном одонтогенные. Появлению их обычно предшествуют периодонтит, периостит, остеомиелит, перикоронарит, лимфаденит, слюннокаменная болезнь, нагноившаяся киста или нагноившаяся гематома, гнойничковые заболевания кожи лица (фурункул, карбункул), перелом челюстей и др. Флегмона может развиться в результате заноса инфекции гематогенным путем или при внесении микробов с иглой в случае инъекционного обезболивания.

Флегмона развивается в клетчатке, куда инфекция попадает percontinuitatem или непосредственно (травмы, нарушение асептики). По характеру экссудата различают гнойную, гнойно-геморрагическую и гнилостную флегмону.

Возбудителями флегмоны челюстно-лицевой области чаще всего являются стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, пневмококк синегнойная палочка, зубная спирохета, а также различные анаэробы. В последнее время преобладание стафилококка как возбудителя флегмон стало очевидным. Стафилококк оказался наиболее стойким к лекарственным препаратам и вследствие этого стал наиболее частым видом бактерий, обусловливающим развитие гнойного процесса. Чаще, чем раньше, причиной флегмон являются бактероиды, кишечная и синегнойная палочки. Последнее обстоятельство особенно требует индивидуального подхода к выбору и назначению антибактериальных средств.

Особой тяжестью течения и прогноза отличается газовая флегмона, вызываемая анаэробами или анаэробами в симбиозе с другими бактериями (смешанная инфекция). При газовой флегмоне наступает некроз тканей. Мышцы напоминают вареное мясо, бледны, не кровоточат. В пораженных тканях образуются пузырьки газа.

Воспалительный процесс в клетчатке челюстно-лицевой области чаще развивается остро. Характер развития флегмоны зависит от вирулентности микробов и защитных сил организма. При остро развивающейся флегмоне воспаление нарастает очень быстро. При этом развитие местных изменений (инфильтрат, гиперемия, боль и др.) сочетается с высокой интоксикацией организма, поэтому даже в первые сутки заболевания наблюдаются подъем температуры тела до 38-40°С, общая слабость, потрясающий озноб, иногда сменяющийся ощущением жара, головная боль, изменения со стороны крови и мочи. В случае более медленного развития флегмоны, в частности при аденофлегмоне, нередко этому предшествуют зубная боль (периодонтит), явления периостита, лимфаденита. Не исключена возможность стихания этих явлений и вновь нарастания их. Даже при возникновении воспалительного процесса в клетчатке острота заболевания может возрастать медленно. В связи с этим больные часто привыкают к длительно продолжающимся болевым ощущениям и в момент развития уже истинной флегмоны за врачебной помощью долго не обращаются, поэтому врач в таких случаях впервые осматривает больного с уже длительное время развивающимся гнойным воспалительным процессом.

Иногда воспалительный процесс, несмотря на подострое развитие, приобретает характер разлитого с распространением гноя в соседние отделы и ткани, без четкого выявления инфильтрата. Этому способствует анатомотопографические особенности области, когда гной распространяется по межмышечным и межфасциальным пространствам в глубоких слоях тканей без внешнего проявления типичного инфильтрата и гиперемии кожи. Поэтому одной из особенностей лечения флегмон челюстно-лицевой области является необходимость хирургического вмешательства даже без наличия видимого воспалительного инфильтрата и флюктуации. Это особенно относится к подъязычной области и области шеи. Вскрытием гнойника, дренированием его достигается пересечение путей распространения экссудата в сторону грудной клетки. С той же целью в некоторых случаях бывает показано проведение нескольких поперечных разрезов на шее вплоть до уровня ключицы. Важным моментом при этом является рассечение подкожной мышцы шеи, под которой обычно идет миграция экссудата.

Наиболее частым источником инфекции при развитии флегмон челюстно-лицевой области является острый или обострившийся хронический периодонтит. В 96-98% случаев флегмоны челюстно-лицевой области являются одонтогенными, поэтому возникновению их обычно предшествует заболевание зуба. Развитие флегмоны может протекать чрезвычайно бурно и, наоборот, весьма медленно. Для флегмоны, исходящей из лимфатического узла (аденофлегмона), характерно медленное развитие.

Обычно флегмона челюстно-лицевой области начинается с появления болезненного инфильтрата и нарастающих болей. По мере развития воспалительного процесса инфильтрат увеличивается, боли нарастают, приобретая характер пульсирующих. При поверхностном расположении флегмоны кожа над инфильтратом становится гиперемированной, лоснящейся, в складку не собирается.

Инфильтрат и воспалительный отек тканей резко изменяют привычные черты лица больного: естественные складки лица исчезают, иногда отек приводит к сужению глазной щели и полному закрытию ее. Локализация процесса вблизи жевательных мышц вызывает развитие воспалительного сведения челюстей, затрудняя возможность приема обычной пищи.

Как правило, флегмоны челюстно-лицевой области сопровождаются регионарным лимфаденитом. Лимфатические узлы увеличены и резко болезненны.

Развитие флегмоны может продолжаться от 2-3 до 7-10 дней. Появление размягчения, наличие флюктуации свидетельствуют о расплавлении инфильтрата и образовании гноя. При глубоко расположенной флегмоне воспалительный инфильтрат долгое время ни визуально, ни пальпаторно не выявляется. По мере развития инфильтрата контуры его приобретают более расплывчатые черты, чем при поверхностном расположении. Отсутствие в первые дни развития Флегмоны отчетливо ощущаемого при обследовании инфильтрата затрудняет как постановку диагноза, так и проведение лечения. Однако динамическое наблюдение за больным, появление, местной симптоматики (сведение челюстей, гиперемия кожи, слизистой оболочки и др.) Позволяют установить истинную причину заболевания в ближайшие 1 -2 дня. Правильной диагностике способствует также локализация болевых ощущений, возникающих при пальпации.

Местный процесс при флегмоне сочетается с общими проявлениями заболевания. Уже в начальной стадии развивающейся флегмоны Температура тела поднимается до высоких цифр (38-40°С), появляются общая слабость, головная боль, исчезает аппетит, нарушается сон.

В тяжелых случаях высокая интоксикация обусловливает расстройства сердечной деятельности и сознания. При анаэробной природе инфекции, вызвавшей развитие флегмоны, тяжесть общего состояния значительно усугубляется. В таких случаях уже на 2-3-е сутки заболевания на фоне периодической потери сознания у больных возникают опасные для жизни нарушения сердечной деятельности и дыхания.

Со стороны крови при флегмонах челюстно-лицевой области наблюдается лейкоцитоз - 10-12·109/л (до 10 000-12 000 в 1 мкл), повышенная СОЭ (до 30-40 мм/ч), снижение числа эозинофилов или исчезновение их, сдвиг формулы крови влево. В случаях возникновения (как осложнения) токсического нефрита в моче обнаруживаются белок, иногда цилиндры и эритроциты.

Следует отметить, что развитие флегмон челюстно-лицевой области может протекать атипично, без резкого подъема температуры тела, существенного изменения общего состояния и заметных проявлений воспаления. Это затрудняет распознавание заболевания и требует внимательного динамического наблюдения.

При несвоевременно начатом лечении развитие гнойного процесса может обусловить прорыв гноя в полость рта или через кожу наружу, либо миграцию гноя по межтканевым пространствам в близлежащие органы и ткани с развитием в них воспалительного процесса. Опорожнение гнойника в полость рта или наружу по существу может привести к самоизлечению. Однако распространение гноя в окружающие органы и ткани чревато крайне тяжелыми осложнениями, о которых говорилось выше.

Лечение. При первых признаках развития воспалительных явлений в мягких тканях челюстно-лицевой области, еще до возникновения выраженного инфильтрата, при удовлетворительном состоянии больного следует провести консервативное лечение. Назначают сухое тепло, соллюкс, полоскание полости рта теплыми растворами, сульфаниламиды, хлорид кальция. Такое лечение бывает иногда достаточным для купирования и ликвидации воспалительных явлений. Для предупреждения рецидива заболевания необходимо выявить больной зуб, послуживший источником инфекции, и предпринять меры для лечения или удаления его.

В случаях, когда воспалительный процесс имеет тенденцию к нарастанию, несмотря на проводимое лечение, показано хирургическое вмешательство.

Аналогичная и единственно правильная тактика врача необходима при уже развившейся флегмоне. Применение тепловых процедур и отсрочка операции в таких случаях могут только усугубить течение процесса и способствовать распространению гноя. Проведение операции вскрытия флегмоны челюстно-лицевой области имеет свои особенности, отличающиеся от вскрытия флегмоны другой локализации. Эти особенности заключаются в следующем: 1) вскрытие флегмоны преследует цель не только опорожнения гнойника, но и пересечения и дренирования путей возможного распространения гноя; 2) операция производится часто не только в тех случаях, когда определяется размягчение инфильтрата, но обязательно тогда, когда имеется угроза миграции экссудата в соседние отделы, особенно на шею, даже при отсутствии флюктуации; 3) учитывая эстетическое значение лица разрез для вскрытия производят по линии естественных складок, под краем нижней челюсти, иногда несколько в стороне от основного очага 4) наличие в оперируемой области ветвей лицевого нерва требует соблюдения осторожности - остро рассекают кожу и клетчатку, а дальнейший подход к гнойнику осуществляют тупо. Предлагаемая схема иллюстрирует наиболее выгодные линии разрезов для вскрытия флегмоны.

Наилучшим видом обезболивания при вскрытии флегмоны является наркоз (фторотан + закись азота + кислород, либо даже только закись азота + кислород). Наркоз позволяет, не травмируя больного как психически, так и физически, произвести обязательную пальцевую ревизию полости гнойника, ликвидировать карманы, перемычки и, если необходимо, создать контрапертуру.

После опорожнения полости от гноя в нее рыхло вводят йодоформный тампон или резиновую полоску. Если гной при вскрытии инфильтрата не получен или когда ткани в ране ареактивны, рекомендуется вводить тампон с гипертоническим раствором. Сверху накладывают ватно-марлевую повязку, удерживаемую ходами бинта. Обычно тампон, начиная со следующего после операции дня, подтягивают и конец обрезают.

В случаях сильного пропитывания гноем, тампона менять его следует чаще (2 раза в сутки), иначе он обтурирует просвет раны и затруднит отток гноя. Полость гнойника очищается от гноя и омертвевшей клетчатки на 7-10-е сутки. Чтобы ускорить очищение гнойной полости, широко используют метод диализа. С этой целью полость гнойника при перевязках промывают струйно различными антисептиками (растворы фурацилина 1:1000, хлордиксидина 0,5% и др.).

При хроническом диализе, когда в полость гнойника капельно вводится жидкость на протяжении иногда нескольких суток, используется изотонический раствор хлорида натрия или слабый раствор какого-либо антисептика.

Иногда в результате проведенной операции не удается предупредить развитие нового воспалительного очага, возникшего вследствие проникновения инфекции в соседние отделы. В подобных случаях показано повторное хирургическое вмешательство для ликвидации воспалительного процесса иной локализации.

При анаэробном характере флегмоны вскрытие полости гнойника производят более широким разрезом, а иногда 2-3 разрезами. Рану многократно промывают раствором перекиси водорода. Вводимые в рану тампоны смачивают в 1-20Jo растворе перманганата калия.

Хорошие результаты получены у больных с тяжелыми формами флегмоны челюстно-лицевой области (особенно при наличии анаэробов) после проведения 3-4 сеансов гипербаротерапии. Благотворное влияние повышенного содержания кислорода на организм в целом и на область острого гнойного воспаления в частности способствует более быстрому выздоровлению больных, предупреждая активизацию анаэробов, сокращая продолжительность течения гнойного процесса, режим сеансов гипербаротерапии обычный: давление в камере 2 ата, время компрессии и декомпрессии по 15 мин, время насыщения (сатурации) 45 мин. Обычно 3-4 сеансов бывает достаточно для существенного улучшения состояния больных с флегмоной челюстно-лицевой области. В тяжелых случаях анаэробной инфекции гипербарическая оксигенация абсолютно показана.

В последнее время успешно используют ультразвук. «Озвучание» полости гнойника, которая предварительно заполняется тем или иным раствором (фурацилин, изотонический раствор хлорида натрия, серебряная вода и пр.), приводит к уничтожению бактерий в ране и способствует нормализации микроциркуляции.

Получены первые положительные результаты воздействия на полость гнойника и саму рану лучей гелий-неонового лазера. При этом ускоряется процесс очищения и заживления раны.

Все большее место в лечении гнойных процессов челюстно-лицевой области занимают протеолитические ферменты, которые применяются как местно (на тампонах), так и в виде внутримышечных инъекций. Применение этих ферментов существенно ускоряет процесс очищения раны от омервевшей клетчатки, что способствует более быстрому выздоровлению.

Большое значение в исходе заболевания лиц с флегмоной челюстно-лицевой области имеет общее лечение. Антибиотики являются мощным средством борьбы с инфекцией, однако различная чувствительность бактерий к тем или иным антибиотикам в ряде случаев сводит на нет их лечебное значение. В связи с этим необходимо при вскрытии флегмоны брать гной для лабораторного определения чувствительности бактерий к антибиотикам. При отсутствии такой возможности следует назначать больным антибиотик широкого спектра действия или сочетание 2-3 антибиотиков. Вводить антибиотики в случаях средней тяжести следует через 3 ч. Эффективны цепорин (по 500 мг 3-5 раз в сутки), олеандомицин (200 000-300 000 ЕД 3-5 раз в сутки), тетраолеан (по 250-500 мг 4 раза в сутки), ампициллин (по 500 мг 4-6 раз в сутки внутрь). В тяжелых случаях назначают сульфаниламиды (сульфадиметоксин по 1 г 2 раза в первые сутки заболевания, затем по 0,5 г 2 раза в день). При явлениях непереносимости антибиотиков увеличивают дозы сульфаниламидов.

При выраженной интоксикации организма для более активного выведения токсинов назначают внутривенное вливание изотонического Раствора хлорида натрия, 5% раствора глюкозы, антисептических и белковых растворов до 1500-3000 мл в сутки, обязательно поливитамины.

При наличии анаэробной инфекции противогангренозную сыворотку Применяют по схеме. При сильных болях назначают анальгин, инъекции Раствора промедола или омнопона. По показаниям, особенно в случаях высокой интоксикации организма и при пожилом возрасте больных, следует применять сердечные средства.

В последнее время все большее значение для лечения гнойно воспалительных процессов приобретает иммунотерапия. С этой целью больным, находящимся в удовлетворительном состоянии, производится одноразовая внутримышечная инъекция 0,5 мл стафилококкового анатоксина, а также вводится 100 мг раствора кристаллического лизоцима (заводской фасовки) 3 раза в сутки в течение 5 дней, гамма-глобулин и др. В случаях более тяжелого течения флегмоны дополнительно внутривенно или внутримышечно вводят по 4 мл 2 раза в день антистафилококковый гамма-глобулин (2-3 дня), гипериммунную плазму. Включение иммунотерапии в лечение острых воспалительных процессов челюстно-лицевой области способствует ускорению выздоровления больных и уменьшает число тяжелых осложнений.

Большое значение имеет организация питания больных. В связи с тем что у больных с флегмоной челюстно-лицевой области, как правило, бывает нарушен акт жевания, а иногда и глотания, пища должна быть жидкой. Кроме того, из-за резких болевых ощущений, возникающих при попытке произвести жевательное или глотательное движение, больные едят крайне мало, поэтому пища должна быть высококалорийной (сливки, сметана, яйца, какао, масло, крепкий бульон, сахар и т. д.), В связи с отсутствием нормального акта жевания естественное самоочищение полости рта таких больных резко нарушается, поэтому они нуждаются в специальном уходе: 3-4-кратном промывании с помощью резинового баллона полости рта раствором фурацилина (1:5000) или бледно-розовым (0,1%) раствором перманганата калия. Заключительным и обязательным этапом лечения должна быть тщательно проведенная санация полости рта.

Наиболее часто в практике встречаются флегмоны подчелюстной и подподбородочной области, дна полости рта.

Флегмона подчелюстной области. Подчелюстная область ограничена нижним краем нижней челюсти и обоими брюшками двубрюшной мышцы. В этой области расположены подчелюстная слюнная железа, лимфатические узлы, клетчатка.

Обычно подчелюстные флегмоны возникают в результате одонтогенной инфекции. Развитие воспалительного процесса чаще начинается с аденита, который переходит в периаденит и аденофлегмону, реже как следствие перехода воспаления из соседних областей либо в результате периостита или остеомиелита нижней челюсти (остеофлегмона).

При флегмоне область подчелюстного треугольника теряет свои очертания, появляется болезненная припухлость (рис. 105).

Цвет кожи вначале не изменен. По мере развития процесса появляется гиперемия, нарастает напряжение, кожа не собирается в складку. Пальпация становится все более болезненной. Появляется коллатеральный отек. Открывание рта болезненно. Сведение челюстей бывает различной степени. Иногда болезненно глотание. Общее состояние больных зависит от вирулентности инфекции.

Лечение подчелюстной флегмоны заключается во вскрытии ее разрезом параллельно нижнему краю тела нижней челюсти, отступя от него на 1,5-2 см. Этим предотвращается повреждение лицевой артерии и краевой ветви лицевого нерва, которое может вызвать кровотечение и опущение угла рта. Рану дренируют марлей. Заживление наступает вторичным натяжением. Образование рубца не вызывает серьезных эстетических нарушений.

Флегмона подподбородочной области. Подподбородочная область ограничена передними брюшками обеих двубрюшных мышц и подъязычной костью. В межмышечной жировой клетчатке расположены подподбородочные лимфатические узлы.

Очагами инфекции чаще всего служат нижние фронтальные зубы. Входными воротами инфекции могут быть слизистая оболочка переднего отдела полости рта при нарушении ее целостности, а также травмы, ссадины и гнойничковые заболевания кожи подбородочной области. При наличии одонтогенной инфекции появляются признаки лимфаденита. Незначительно повышается температура тела. По мере нарастания воспалительных явлений она поднимается до 38°С. Увеличивается припухлость. Открывание рта свободное, глотание безболезненное (рис. 106).

Однако поражение лимфатических узлов вблизи подъязычной кости вызывает затруднение глотания. Общее состояние больных чаще остается удовлетворительным. С целью лечения вскрывают подбородочную флегмону по средней линии либо поперечным разрезом.

Флегмона дна полости рта . Дно полости рта - совокупность мягких тканей, расположенных между слизистой оболочкой, выстилающей дно полости рта, и кожей. Основу дна полости рта составляет челюстно-подъязычная мышца, расположенная между обеими половинками нижней челюсти и подъязычной костью. Отдельные мышечные группы разделены фасциальными листками и прослойками рыхлой соединительной ткани и жировой клетчатки. Воспалительный процесс в данной области обычно носит разлитой характер, захватывая всю или большую часть дна полости рта. Плотная болезненная припухлость захватывает подподбородочную и подчелюстные области. Подъязычные валики приподняты, гребни их покрыты фиброзным налетом, язык отекает, часто не помещается во рту, обложен. Изо рта вытекает густая слюна. Речь, жевание и глотание затруднены, болезненны (рис. 107).

Лечение флегмоны дна полости рта (вскрытие ее) не терпит отлагательства. Необходимы широкие разрезы, обеспечивающие отток экссудата и достаточную аэрацию глубоко расположенных тканей.

Отвечает этим требованиям широкий воротниковый разрез, иногда с Дополнительным разрезом по средней линии шеи.

Некротическая флегмона дна полости рта (ангина Людвига) . Особый вид флегмоны дна полости рта получил название по имени автора, описавшего его в 1836 г. Несмотря на то что флегмона встречается редко, ее клиника и лечение заслуживают внимания. Это заболевание отличается особой тяжестью течения и наиболее тяжелым исходом. Начинается процесс чаще всего в подчелюстном треугольнике или сразу поражает все дно полости рта. Входными воротами инфекции являются разрушенные кариесом зубы. Вначале появляется плотная, сравнительно малоболезненная припухлость дна полости рта. Воспалительный инфильтрат захватывает подчелюстные и подподбородочную области и спускается на шею. Рот обычно полуоткрыт, язык отечен. Подъязычные валики приподняты и покрыты сухим фиброзным налетом, полость рта сухая. Пульс частый, температура повышается до 38-39°С. Общее состояния больного прогрессивно ухудшается. При отсутствии лечения смерть обычно наступает вследствие развившегося сепсиса и падения сердечной деятельности.

Лечение ангины Людвига заключается в широких разрезах области дна полости рта в возможно ранние сроки. Применяют воротниковые разрезы по шейной складке от одного угла нижней челюсти до другого в сочетании с разрезом по средней линии шеи. Типично для этого вида флегмоны почти полное отсутствие гнойного экссудата. При разрезе в глубине тканей обнаруживаются некротические очаги со скудным количеством кровянистой жидкости с резким гнилостным запахом, выделением пузырьков газа, что свидельствует об анаэробном характере бактерий, вызвавших флегмону. Однако в посевах материала, взятого из раны, часто обнаруживают гемолитический стрептококк. Очевидно, процесс вызывается смешанной инфекцией (анаэробы и кокковая флора), в то время как особенность течения заболевания в основном определяют анаэробы.

Рану необходимо часто орошать выделяющими кислород препаратами, для чего перевязку производят несколько раз в сутки.

В комплекс лечения входят противогангренозная сыворотка, ударные Дозы антибиотиков широкого спектра действия, внутривенное введение больших количеств изотонического раствора хлорида натрия и 5% раствора глюкозы, витамины. Необходимо поддерживать сердечную Деятельность. В случаях затрудненного дыхания, возникающего в результате сдавления верхних дыхательных путей отечными тканями, Иногда необходима трахеотомия. Промедление с оперативным вмешательством и началом активного терапевтического лечения грозит летальным исходом. До эры антибиотиков смерть при ангине Людвига наступала в 80% случаев.