Процесс образования планет может длиться. Образование планет и планетарных систем. Гигантский скачок для планетной системы

Один из центральных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы, - проблема ее происхождения. Как возникла семья небесных тел, обращающихся вокруг Солнца? Ответ на этот вопрос имеет не только важное естественнонаучное, но и мировоззренческое, философское значение. На протяжении веков ученые пытались выяснить прошлое, настоящее, будущее Вселенной. Нередко их представления были в той или иной степени связаны с господствовавшими религиозными воззрениями. Но уже в глубокой древности зародилась мысль, что Вселенная не была создана никем из богов. Она всегда существовала и будет существовать. Одни миры возникают, развиваются, другие - разрушаются и умирают, 3емля, как и другие миры, сформировалась в результате естественных причин.

|

|

Однако такие гениальные догадки настолько опережали эпоху, что не могли быть восприняты современниками. В споре о путях происхождения и развития Земли и планет столкнулись два прямо противоположных и непримиримых суждения о том, что лежит в основе мироздания - дух или вечно существующая материя? Создан ли мир богом или он существует вечно?

В отличие от идеалистов, утверждающих первичность духа и считающих мир продуктом творения высшего разума (бога), материалисты признают первичность материи. Подтверждая свои выводы практикой исследований и наблюдений, основываясь на повседневном опыте, материалисты доказывают, что планеты, в том числе и Земля, могли возникнуть лишь из других форм материи, т.е. сформировались естественным путем. В наше время все значительные космогонические гипотезы являются последовательно материалистическими.

Согласно современным представлениям, планеты Солнечной системы образовались из холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад. Наиболее последовательно такая точка зрения проведена в работах советского ученого академика О.Ю. Шмидта. До сих пор планетная космогония рассматривалась как чисто астрономическая проблема, а Шмидт показал, что проблемы космогонии можно решить лишь согласованными усилиями астрономии и наук о Земле, прежде всего геофизики, геологии, геохимии. Такой подход значительно укрепил наблюдательную базу космогонии, предоставив в ее распоряжение обширные фактические данные наук о Земле.

В основе теории О.Ю. Шмидта лежит мысль об образовании планет путем объединения твердых тел и пылевых частиц. Возникшее около Солнца газопылевое облако вначале состояло на 98% из водорода и гелия. Остальные элементы конденсировались в пылевые частицы. Однако беспорядочное движение газа в облаке быстро прекратилось: оно сменилось спокойным обращением облака вокруг Солнца.

Пылевые частицы сконцентрировались в центральной плоскости, образовав слой повышенной плотности. Когда плотность слоя достигла некоторого «критического» значения, его собственное тяготение стало «соперничать» с тяготением Солнца. Слой пыли оказался неустойчивым и распался на отдельные пылевые сгустки. Сталкиваясь друг с другом, они образовали множество сплошных плотных тел. Наиболее крупные из них приобрели почти круговые орбиты и в своем росте начали обгонять другие тела, став потенциальными зародышами будущих планет. Как более массивные тела, новообразования присоединили к себе оставшееся вещество газопылевого облака. В конце концов сформировалось девять больших планет, движение которых по орбитам остается устойчивым на протяжении миллиардов лет. По произведенным расчетам, 98% своей массы Земля приобрела за 100 миллионов лет.

Таким образом, почти круговые орбиты планет явились результатом осреднения орбит тел, объединившихся в планеты. Деление планет на две группы связано с тем, что в далеких от Солнца частях облака температура была низкой, и все вещества, кроме водорода и гелия, образовали твердые частицы. Среди них преобладали метан, аммиак и вода, определившие состав Урана и Нептуна. В составе самых массивных планет - Юпитера и Сатурна, кроме того, оказалось значительное количество газов (рис.3.2).

Рис.3.2. Внутреннее строение и предполагаемый вещественный состав некоторых планет-гигантов: 1- молекулярный водород; 2 - металлический водород; 3 - водяной лед; 4 - ядро, сложенное из каменных или железокаменных материалов

В области планет земной группы температура была значительно выше, и все летучие вещества (в том числе метан и аммиак) остались в газообразном состоянии и, следовательно, в состав планет не вошли. Планеты этой группы сформировались в основном из силикатов и металлов (рис.3.3).

Научная теория происхождения Солнечной системы подтверждается многочисленными наблюдениями. Однако сейчас мы еще не можем сказать, что процесс образования планет досконально изучен. Например, рассматриваемая теория не учитывает влияния электромагнитных явлений, которые, оказалось, играют определенную роль в формировании космических тел. Выяснение этого и некоторых других вопросов - дело будущего.

Таким образом, в настоящее время считается, что планеты возникли в результате объединения твёрдых тел и частиц, образовавшихся во вращающемся вокруг Солнца гигантском протопланетном облаке, состоящем из газа и пыли. Температура в облаке составляла около 1000 К.

|

Рис.3.3. Строение и предполагаемый вещественный состав планет земной группы: 1 - силикатное вещество; 2- металлическое; 3 - сульфид-металлическое вещество.

Протопланетное облако образовалось в каком-то совместном процессе, механизм которого до сих пор является предметом дискуссии. Но данные геофизики, исследования метеоритов, лунного грунта содержат некоторые доказательства этой гипотезы.

Протопланетное облако содержало газ «звёздного» состава (водород и гелий) и пыль из более тяжёлых элементов. Сжимающееся облако увеличивало скорость вращения, а это создавало благоприятные условия для преимущественного сжатия вдоль оси вращения и накопления пылинок в средней области облака. Тонкий пылевой слой гравитационно неустойчив. Поэтому он распадается на множество сгустков, превратившихся в рой твёрдых тел. Сначала это были тела сравнительно небольшие по массе и размерам, двигавшиеся по орбитам, близким к круговым. Но по мере роста масс увеличивалось взаимное притяжение тел, возрастали их относительные скорости, приобретали эллиптическую форму орбиты. В процессе многочисленных неупругих столкновений и объединений (слипаний) образовались зародыши планет.

Массы зародышей резко отличались от масс других тел, находившихся вблизи них и образовавших для зародышей своеобразную зону питания. Сначала было очень много таких зародышей и окружавших их зон питания. Но постепенно среди этих зародышей стали выделяться те, которые впоследствии стали настоящими планетами. Такие массивные и двигавшиеся почти по круговым орбитам сверхзародыши получались путём объединения ранее возникших зародышей и обобществления их зон питания.

Уменьшение числа зародышей и появление сверхзародышей происходили до тех пор, пока возникающие крупные и массивные тела не оказались на таких расстояниях, где взаимное притяжение не могло уже существенно изменить их орбиты. Эти безопасные расстояния и стали залогом устойчивости будущей Солнечной системы. Формирование спутников планет, в том числе и нашей Луны, в общих чертах, было сходным процессом. Планетам земной группы и планетам-гигантам понадобилось различное время для своего роста. Например, по некоторым оценкам, наша планета выросла за 1 00 миллионов лет. Планеты - гиганты росли дольше. Это прежде всего связано с наложением зон питания, т.е. с появлением объединённых зон питания протоюпитера и протосатурна, а затем и других будущих планет- гигантов. По мере роста массы протоюпитера тела из его зоны питания начали долетать до протосатурна, а затем, примерно через 150 миллионов лет после начала формирования планет, и в самые отдалённые области планетной системы, а также до орбиты уже сформировавшегося Марса. На определённой стадии своего роста будущие планеты-гиганты, особенно Юпитер, не только «простреливали» телами из своих зон питания Солнечную систему, но и сообщали телам скорости, близкие к параболическим, и выбрасывали их за пределы планетной системы.

При рассмотрении роста сверхзародышей планет-гигантов надо учитывать процесс захвата ими газа, образующего вторую составляющую допланетного облака, собравшегося за пределами орбит планет земной группы. Газ в зонах питания Юпитера и Сатурна вначале тормозил движение тел, уменьшая их относительные скорости, и тем самым задерживал скорость роста зародышей. Но когда зародыши выросли настолько, что могли увеличивать свою массу за счёт захвата (аккреции) газа, преимущественно водорода, их рост ускорился. Некоторая часть газа покинула пределы Солнечной системы.

Направление движения планет вокруг Солнца и различные наклоны осей планет к плоскости эклиптики объясняются следствием роста протопланетных тел. Тела и частицы, падая на формирующуюся планету, передавали ей момент количества движения. Следовательно, направление движения планеты вокруг Солнца есть результирующий момент количества движения множества падений. Преобладающее в Солнечной системе прямое движение планет отражает характер общего вращения тел и частиц вокруг Солнца ещё до возникновения планет. В статистическом процессе усреднения моментов количества движения отдельных тел и частиц могли появиться и аномалии, результатом которых стало обратное движение Венеры. Различные наклоны осей планет в настоящее время объясняют падением крупных тел на зародыши. По наблюдаемым наклонам осей планет удалось оценить массы тел, падавших на зародыши. Так, например, массы тел, участвовавших в формировании Земли, примерно в тысячу раз меньше нынешней массы нашей планеты. Массы тел, падавших на Уран и определивших положение в пространстве оси этой планеты, были сравнимы с массой Земли.

Конечно, не только механические процессы сопровождали стадии образования планет. Сложные переплетения различных физических процессов (тепловые, магнитогидродинамические и др.) участвовали в образовании и эволюции планетной системы. Так, например, крупные массы тел, падая на относительно холодную Землю и глубоко врезаясь в неё, разогревали нашу планету до температуры 1 500 К в области верхней мантии. Такой разогрев оказался сильнее, чем это могло произойти за счёт энергии других механических (гравитационное сжатие, приливные воздействия Луны) и немеханических (распад радиоактивных элементов) процессов. Наша Земля росла не просто тихо и холодно, сталкиваясь с небольшими метеоритами, а испытывала мощные удары, разогревалась, частично плавилась, изменяла свою структуру, с юности формировала ядро и оболочки. В настоящее время Земля имеет расплавленное железно-никелевое ядро. Вещества, содержащие более лёгкие элементы (кремний, магний, кальций и др.), постепенно поднимались вверх, образуя мантию и кору Земли. Самые лёгкие элементы вошли в состав океана и первичной атмосферы Земли. Состав атмосферы постепенно изменялся: улетучились самые лёгкие водород и гелий, в результате фотосинтеза появился кислород.

Эволюция атмосферы Земли имеет прямое отношение к тем условиям (температура, наличие воды), которые существуют на Земле сейчас и необходимы для развития жизни на нашей планете. На ближайших планетах Солнечной системы ситуация совершенно другая. На Земле есть вода, в атмосфере много кислорода, средняя температура +15о С. На Венере и Марсе сейчас свободной воды нет (на Марсе вода, возможно, есть в подповерхностном слое вечной мерзлоты), состав воздуха не пригоден для дыхания земных обитателей. Средняя температура на Марсе -60о С, на Венере +460° С.

Всегда ли было так? Не исключено, что в прошлом состав атмосферы на планетах земной группы был иным. В частности, большое значение могло иметь содержание углекислого газа, от которого во многом зависит парниковый эффект. Чем больше диоксида углерода в атмосфере, тем больше может разогреваться атмосфера и поверхность планеты в результате парникового эффекта. Углекислый газ, как и пары воды, пропускает солнечные лучи, но поглощает и переизлучает тепловое излучение поверхности Земли. Количество углекислого газа может изменяться за счёт поступления в атмосферу из карбонатных пород или вывода из неё. На Земле даже происходит длительный, порядка 500 тысяч лет, геохимический цикл, в ходе которого углекислый газ из атмосферы переходит в твёрдые породы, а потом из них снова в воздух. Такой цикл «работает» на Земле, а на Венере и на Марсе он нарушился. В результате этого Марс потерял возможность возвращать углекислый газ в атмосферу, а Венера - выводить его из атмосферы.

Планета, на которой мы живем - Земля, из космоса видна как небольшой голубой шар. Это уникальная планета, хотя бы потому, что именно на ней возникла, развилась до современных форм жизнь. Поэтому рассмотрим подробнее некоторые характеристики Земли.

Космоло́гия (космос + логос ) - раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. Основу этой дисциплины составляют математика, физика и астрономия.

Солнечная система состоит собственно из Солнца, а также планет, с их спутниками, комет, астероидов, пыли, газа и мелких частиц.

Астероиды - это твердые каменистые тела, которые подобно планетам движутся по околосолнечным эллиптическим орбитам. Но размеры этих тел намного меньше, чем у обычных планет, поэтому их еще называют малыми планетами.

Комета ,небольшое небесное тело, движущееся в межпланетном пространстве и обильно выделяющее газ при сближении с Солнцем. С кометами связаны разнообразные физические процессы, от сублимации (сухое испарение) льда до плазменных явлений. Кометы – это остатки формирования Солнечной системы, переходная ступень к межзвездному веществу.

В Солнце сосредоточена практически вся масса Солнечной системы – 99,8%, и своей гравитацией Солнце удерживает вокруг себя все остальные объекты Солнечной системы. Хотя известные нам планеты находятся на сравнительно небольшом расстоянии от Солнца, существует большое число объектов, которые вращаются вокруг него, находясь на очень большом удалении.

По современным оценкам, размер Солнечной системы составляет не менее шестидесяти миллиардов километров. Согласно данным современной астрономии, своим гравитационным полем Солнце способно удерживать тела на гигантском расстоянии, которое более чем в 200 тысяч раз превышает расстояние от Солнца до Земли.

В настоящее время считается, что в Солнечную систему входит 8 больших планет (Плутон, ранее считавшийся девятой планетой, был исключён из списка планет из-за своего слишком маленького размера). Эти планеты, по степени удаления от Солнца - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самой большой из планет является Юпитер, но даже он намного меньше Солнца по размерам и массе.

Рисунок - сравнительные размеры Солнца и планет.

Кроме них, вокруг Солнца вращается большое число более мелких тел - астероидов, комет, и просто мелких камней, пыли и газа. Если орбиты больших планет близки к круговым и находятся примерно в одной плоскости, то орбиты малых тел весьма разнообразны и часто имеют вытянутую форму - например, кометы, двигаясь по очень вытянутой орбите, обычно приближаются к Солнцу на несколько недель и затем на долгие годы вновь улетают в далёкое космическое пространство. Большая часть астероидов, обращающихся недалеко от Солнца, сосредоточены между орбитами Марса и Юпитера, значительная часть этих астероидов уже открыта и классифицирована. Однако существует ещё более многочисленный пояс астероидов, который расположен за пределами орбиты Нептуна. Из-за большой удалённости от Солнца и, как следствие, малой освещённости, наблюдать астероиды в этом поясе довольно сложно, и точное их число неизвестно.

Большие планеты можно разделить поровну на две группы. Первая половина планет, находящихся наиболее близко к Солнцу - это планеты земной группы - Меркурий, Венера, Земля и Марс. Все эти планеты состоят из тяжёлых химических элементов, имеют высокую плотность и твёрдую поверхность (хотя под ней и находится жидкое ядро). С массой 6*10 24 кг и диаметром почти 13 тыс. км. Земля является самой большой и массивной из этих четырёх планет. Однако дальние от Солнца планеты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун значительно превосходят по этим параметрам Землю. По этой причине они получили название планеты-гиганты. Так, масса Юпитера более чем в 300 раз превышает массу Земли, а диаметр этой планеты - 143 тыс. км. Однако от планет земной группы они значительно отличаются по своему строению - эти планеты состоят не из тяжёлых элементов, а из газа, в основном из водорода и гелия, подобно Солнцу и другие звёздам, вследствие этого и плотность их сравнительно невелика (у Сатурна она даже меньше плотности воды). Для планет-гигантов характерно наличие большого числа спутников, причём среди них встречаются довольно большие, сравнимые по размерам с Луной и даже с Меркурием.

С точки зрения современной астрономии, картина возникновения Солнечной системы выглядит примерно так.

Солнечная система возникла из одного большого газопылевого облака. Это облако начало сжиматься под действием гравитации, в результате основная часть содержащегося в нём вещества собралась в центральный сгусток, из которого впоследствии возникло Солнце. Однако так как это облако изначально не было неподвижным, а немного вращалось, то не вся масса облака оказалась сосредоточенной в центральном сгустке.

Под действием сил гравитации и центробежных сил облако приобрело форму сильно сплюснутого диска, который располагался в плоскости, перпендикулярной оси вращения облака (и сейчас, вследствие этого, все орбиты планет лежат примерно в одной плоскости). При этом в этом диске, вращающемся вокруг центра облака, в котором находился центральный сгусток, стали формироваться меньшие сгустки.

Эти сгустки сталкивались, объединяясь между собой, а также захватывали частицы пыли и газа из диска. Увеличивающаяся масса этих сгустков также приводила к их сжатию под действием силы гравитации. Из этих меньших сгустков впоследствии сформировались планеты.

В результате сжатия центральный сгусток начал разогреваться, температура в его центре повышалась, и, наконец, она оказалась настолько высокой, что произошёл запуск термоядерной реакции. Так на месте холодного центрального газового сгустка вспыхнула новая звезда - Солнце. Как только это произошло, под давлением яркого солнечного излучения и солнечного ветра лёгкие газы, такие, как водород и гелий, были очень быстро выдуты из ближней к Солнцу области газопылевого диска, в то же время тяжёлые частицы, наоборот, под действием гравитации стремились к центру. Вследствие этого, вблизи Солнца сформировались планеты, состоящие из твёрдых, тяжёлых пород, а водород и гелий, оттеснённые в дальние области Солнечной системы солнечным излучением, стали строительным материалом для планет-гигантов вроде Юпитера.

Согласно современным представлениям, возраст Солнечной системы оценивается примерно в 4,6 млрд лет - эти результаты были косвенно получены с помощью радиологических методов.

Аналогично образовались и другие планетные системы.

Строение Солнца слоистое, или оболочечное, оно состоит из ряда сфер, или областей. В центре находится ядро, затем область лучевого переноса энергии, далее конвективная зона и, наконец, атмосфера. К ней ряд исследователей относят три внешние области: фотосферу, хромосферу и корону.

Ядро - центральная часть Солнца со сверхвысоким давлением и температурой, обеспечивающими течение ядерных реакций. В результате выделяется огромное количество электромагнитной энергии. Радиус ядра равен 1/3 радиуса Солнца, температура равна 10 МПа.

Область лучистого переноса энергии - находится над ядром. Радиус равен 1/3 радиуса Солнца. Она образована практически неподвижным и невидимым сверх высокотемпературным газом. Передача через нее энергии, генерируемой в ядре, к внешним сферам Солнца осуществляется лучевым способом, без перемещения газа. Этот процесс надо представлять себе примерно так. Из ядра в область лучевого переноса энергия поступает в предельно коротковолновых диапазонах - гамма излучения, а уходит в более длинноволновом рентгеновском, что связано с понижением температуры газа к периферической зоне.

Конвективная область - располагается над предыдущей. Она образована также невидимым раскаленным газом, находящимся в состоянии конвективного перемешивания. Перемешивание обусловлено положением области между двумя средами, резко различающимися по господствующим в них давлению и температуре. Перенос тепла из солнечных недр к поверхности происходит в результате локальных поднятий сильно нагретых масс воздуха, находящихся под высоким давлением, к периферии светила, где температура газа меньше и где начинается световой диапазон излучения Солнца . Толщина конвективной области оценивается приблизительно в 1/10 часть солнечного радиуса.

Фотосфера - это самый глубокий из трех слоев атмосферы Солнца , расположенный непосредственно на плотной массе невидимого газа конвективной области. Фотосфера образована раскаленным ионизированным газом, температура которого у основания близка к 10000 К (т. е. абсолютная температура), а у верхней границы, расположенной примерно в 300 км выше, порядка 5000 К. Средняя температура фотосферы принимается в 5700 К. При такой температуре раскаленный газ излучает электромагнитную энергию преимущественно в оптическом диапазоне волн. Именно этот нижний слой атмосферы, видимый как желтовато-яркий диск, зрительно воспринимается нами как Солнце.

Через прозрачный воздух фотосферы в телескоп отчетливо просматривается ее основание - контакт с массой непрозрачного воздуха конвективной области. Поверхность раздела имеет зернистую структуру, называемую грануляцией. Зерна, или гранулы, имеют поперечники от 700 до 2000 км. Положение, конфигурация и размеры гранул меняются. Наблюдения показали, что каждая гранула в отдельности выражена лишь какое-то короткое время (около 5-10 мин.), а затем исчезает, заменяясь новой гранулой. На поверхности Солнца гранулы не остаются неподвижными, а совершают нерегулярные движения со скоростью примерно 2 км/сек. В совокупности светлые зерна (гранулы) занимают до 40% поверхности солнечного диска.

Процесс грануляции представляется как наличие в самом нижнем слое фотосферы непрозрачного газа конвективной области - сложной системы вертикальных круговоротов. Яркость гранул на 10-20% больше окружающего фона указывает на различие их температур в 200-300° С.

Образно грануляцию на поверхности Солнца

можно сравнить с кипением густой жидкости типа расплавленного гудрона, когда со светлыми восходящими струями появляются пузырьки воздуха, а более темные и плоские участки характеризуют погружающиеся порции жидкости.

Исследования механизма передачи энергии в газовом шаре Солнца от центральной области к поверхности и ее излучение в космическое пространство показали, что она переносится лучами. Даже в конвективной зоне, где передача энергии осуществляется движением газов, большая часть энергии переносится излучением.

Таким образом, поверхность Солнца , излучающая энергию в космическое пространство в световом диапазоне спектра электромагнитных волн, - это разреженный слой газов фотосферы и просматривающаяся сквозь нее гранулированная верхняя поверхность слоя непрозрачного газа конвективной области. В целом зернистая структура, или грануляция, признается свойственной фотосфере - нижнему слою солнечной атмосферы.

Хромосфера. При полном солнечном затмении у самого края затемненного диска Солнца видно розовое сияние - это хромосфера. Она не имеет резких границ, а представляет собой сочетание множества ярких выступов или языков пламени, находящихся в непрерывном движении. Хромосферу сравнивают иногда с горящей степью. Языки хромосферы называют спикулами. Они имеют в поперечнике от 200 до 2000 км (иногда до 10000) и достигают в высоту нескольких тысяч километров. Их надо представлять себе как вырывающиеся из Солнца потоки плазмы (раскаленного ионизированного газа).

Установлено, что переход от фотосферы к хромосфере сопровождается скачкообразным повышением температуры от 5700 К до 8000 - 10000 К. К верхней же границе хромосферы, находящейся приблизительно на высоте 14000 км от поверхности Солнца , температура повышается до 15000 - 20000 К. Плотность вещества на таких высотах составляет всего 10-12 г/см 3 , т. е. в сотни и даже тысячи раз меньше, чем плотность нижних слоев хромосферы.

Солнечная корона – внешний слой атмосферы Солнца. Она образована наиболее разреженным ионизированным газом. Простирается примерно на расстояние 5 диаметров Солнца , имеет лучистое строение, слабо светится. Ее можно наблюдать только во время полного солнечного затмения. Яркость короны примерно такая же, как у Луны в полнолуние, что составляет лишь около 5/1000000 долей яркости Солнца . Корональные газы в высокой степени ионизированы, что определяет их температуру примерно в 1 млн. градусов. Внешние слои короны излучают в космическое пространство корональный газ - солнечный ветер. Это второй энергетический (после лучистого электромагнитного) поток Солнца , получаемый планетами. Скорость удаления коронального газа от Солнца возрастает от нескольких километров в секунду у короны до 450 км/сек на уровне орбиты Земли, что связано с уменьшением силы притяжения Солнца при увеличении расстояния. Постепенно разрежаясь по мере удаления от Солнца , корональный газ заполняет все межпланетное пространство. Он воздействует на тела Солнечной системы как непосредственно, так и через магнитное поле. Оно взаимодействует с магнитными полями планет. Именно корональный газ (солнечный ветер) является основной причиной полярных сияний на Земле и активности других процессов магнитосферы.

| № заня-тия | Наименование разделов, тем, занятий | № стр. |

| Введение | ||

| 1. | Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов | 2-11 |

| 2. | Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира | 11-16 |

| Раздел 1. Механика | ||

| Тема 1.1. Кинематика | ||

| 3. | Относительность механического движения. Системы отсчета. | 17-20 |

| 4. | Характеристики механического движения: скорость, ускорение, перемещение | 20-24 |

| 5. | Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание | 24-27 |

| 6. | Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью | 27-31 |

| Тема 1.2. Динамика | ||

| 7. | Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона | 31-35 |

| 8. | Сила упругости | 35-37 |

| 9. | Сила тяжести, сила трения | 37-41 |

| 10. | Закон всемирного тяготения. Невесомость | 41-46 |

| Тема 1.3. Законы сохранения в механике | ||

| 12. | Закон сохранения импульса и реактивное движение | 46-49 |

| 14. | Закон сохранения механической энергии. | 49-50 |

| 15. | Работа и мощность | 51-53 |

| Тема 1.4. Механические колебания и волны | ||

| 17. | Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. | 53-55 |

| 18. | Свободные и вынужденные колебания. Резонанс | 55-57 |

| 19. | Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине | 57-62 |

| Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика | ||

| Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории | ||

| 21. | История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул | 62-66 |

| 22. | Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. | 66-69 |

| 23. | Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа | 69-71 |

| Тема 2.2. Свойства твердых тел, жидкостей и газов | ||

| 24. | Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха | 71-76 |

| 26. | Поверхностное натяжение и смачивание | 76-81 |

| 28. | Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел | 82-86 |

| 29. | Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества | 86-90 |

| Тема 2. 3. Основы термодинамики | ||

| 31. | Внутренняя энергия и работа газа | 90-94 |

| 32. | Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов | 94-96 |

| 33. | Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Охрана окружающей среды | 96-100 |

| Раздел 3. Электродинамика | ||

| Тема 3.1. Электрическое поле | ||

| 34. | Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона | 100-104 |

| 35. | Электрическое поле. Напряженность поля | 104-106 |

| 36. | Потенциал. Разность потенциалов | 107-110 |

| 37. | Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле | 110-117 |

| 38. | Электрическая емкость. Конденсатор | 117-121 |

| Тема 3.2. Законы постоянного тока | ||

| 39. | Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи | 121-124 |

| 41. | Последовательное и параллельное соединение проводников | 124-125 |

| 42. | ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи | 125-128 |

| 44. | Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. | 128-132 |

| 46. | Работа и мощность электрического тока | 132-133 |

| Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках | ||

| 47. | Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод | 134-140 |

| Полупроводниковые приборы | 140-145 | |

| Тема 3.4. Магнитное поле | ||

| 49. | Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока | 145-150 |

| 50. | Сила Ампера. Сила Лоренца | 150-153 |

| 51. | Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток | 154-156 |

| Тема 3.5. Электромагнитная индукция | ||

| 52. | Индукция магнитного поля. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея | 157-159 |

| 54. | Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность | 159-165 |

| Тема 3. 6. Электромагнитные колебания | ||

| 56. | Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. | 165-169 |

| 57. | Трансформатор | 169-173 |

| 58. | Производство и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности с электрическим током | 173-183 |

| 59. | Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания | 183-188 |

| 60. | Вынужденные электромагнитные колебания | 188-189 |

| 61. | Конденсатор и катушка в цепи переменного тока | 190-192 |

| 62. | Активное сопротивление. Полное сопротивление. Электрический резонанс | 192-196 |

| 64. | Действующие значения силы тока и напряжения. Работа и мощность в цепи переменного тока | 196-197 |

| Тема 3.7. Электромагнитные волны | ||

| 65. | Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн | 197-200 |

| 66. | Принципы радиосвязи и телевидения | 200-206 |

| Тема 3.8. Волновые свойства света | ||

| 67. | Свет как электромагнитная волна. Интерференция | 206-209 |

| 68. | Дифракция света. Дисперсия света | 209-213 |

| 70. | Законы отражения и преломления света. Полное внутренне отражение света | 213-220 |

| 71. | Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов | 220-226 |

| Раздел 4. Строение атома и квантовая физика | ||

| Тема 4.1. Квантовая оптика | ||

| 72. | Гипотеза Планка о квантах. Волновые и корпускулярные свойства света | 226-229 |

| 73. | Фотоэффект. Законы фотоэффекта | 229-234 |

| 74. | Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта | 234-237 |

| Тема 4.2. Физика атома | ||

| 75. | 75. Строение атома: планетарная модель атома. Опыты Резерфорда | 237-242 |

| 76. | Модель атома водорода по Бору | 242-247 |

| 77. | Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера | 247-256 |

| Тема 4.3. Физика атомного ядра | ||

| 78. | Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии | 257-261 |

| 79. | Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции | 261-266 |

| 80. | Ядерная энергетика | 266-271 |

| 81. | Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы | 271-280 |

| Раздел № 5. Эволюция Вселенной | ||

| 82. | Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез | 280-291 |

| 83. | Образование планетных систем. Солнечная система | 291-296 |

В масштабах космоса планеты - всего лишь песчинки, играющие незначительную роль в грандиозной картине развития природных процессов. Однако это наиболее разнообразные и сложные объекты Вселенной. Ни у одного из других типов небесных тел не наблюдается подобного взаимодействия астрономических, геологических, химических и биологических процессов. Ни в одном из иных мест в космосе не может зародиться жизнь в том виде, как мы ее знаем. Только в течение последнего десятилетия астрономы обнаружили более 200 планет. Поразительное разнообразие масс, размеров, состава и орбит заставило многих задуматься об их происхождении. В 1970-е гг. формирование планет считалось упорядоченным, детерминированным процессом - конвейером, на котором аморфные газово-пылевые диски превращаются в копии Солнечной системы. Но теперь нам известно, что это хаотичный процесс, предполагающий различный результат для каждой системы. Родившиеся планеты выжили в хаосе конкурирующих механизмов формирования и разрушения. Многие объекты погибли, сгорев в огне своей звезды, или были выброшены в межзвездное пространство. У нашей Земли могли быть давно потерянные близнецы, странствующие ныне в темном и холодном космосе.

| ЮНАЯ ПЛАНЕТА-ГИГАНТ захватывает газ из диска вокруг новорожденной звезды |

|

| ЮНАЯ ПЛАНЕТА-ГИГАНТ |

Наука о формировании планет лежит на стыке астрофизики, планетологии, статистической механики и нелинейной динамики. В целом планетологи развивают два основных направления. Согласно теории последовательной аккреции, крошечные частицы пыли слипаются, образуя крупные глыбы. Если такая глыба притянет к себе много газа, она превращается в газовый гигант, как Юпитер, а если нет - в каменистую планету типа Земли. Основные недостатки данной теории - медлительность процесса и возможность рассеяния газа до формирования планеты.

В другом сценарии (теория гравитационной неустойчивости) утверждается, что газовые гиганты формируются путем внезапного коллапса, приводящего к разрушению первичного газово-пылевого облака. Данный процесс в миниатюре копирует формирование звезд. Но гипотеза эта весьма спорная, т.к. предполагает наличие сильной неустойчивости, которая может и не наступить. К тому же астрономы обнаружили, что наиболее массивные планеты и наименее массивные звезды разделены «пустотой» (тел промежуточной массы просто не существует). Такой «провал» свидетельствует о том, что планеты - это не просто маломассивные звезды, но объекты совершенно иного происхождения.

Несмотря на то что ученые продолжают спорить, большинство считает более вероятным сценарий последовательной аккреции. Про него и расскажем.

1. МЕЖЗВЕЗДНОЕ ОБЛАКО СЖИМАЕТСЯ.

ВРЕМЯ: 0 (ИСХОДНАЯ ТОЧКА ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНЕТ)

Наша Солнечная система находится в Галактике, где около 100 млрд звезд и облака пыли и газа, в основном - остатки звезд предыдущих поколений. В данном случае пыль - это всего лишь микроскопические частицы водяного льда, железа и других твердых веществ, сконденсировавшиеся во внешних, прохладных слоях звезды и выброшенные в космическое пространство. Если облака достаточно холодные и плотные, они начинают сжиматься под действием силы гравитации, образуя скопления звезд. Такой процесс может длиться от 100 тыс. до нескольких миллионов лет.

|

|

Даже гигантские планеты начинались со скромных тел - микронных пылинок (пепел давно умерших звезд), плавающих во вращающемся газовом диске. С удалением

от новорожденной звезды температура газа падает, проходя через «линию льда», за которой вода замерзает. В нашей Солнечной системе эта граница отделяет

внутренние твердые планеты от внешних газовых гигантов.

(1)

Частицы сталкиваются, слипаются и растут.

Еще лет десять назад ученые, изучающие формирование планет, основывали свои теории на единственном

примере - нашей Солнечной системе. Но теперь обнаружены десятки рождающихся и десятки уже сформировавшихся планетных систем, причем среди них нет двух одинаковых.

|

| КЛУБКИ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ |

Каждую звезду окружает диск из оставшегося вещества, которого достаточно для образования планет. Молодые диски в основном содержат водород и гелий. В их горячих внутренних областях частицы пыли испаряются, а в холодных и разреженных внешних слоях частицы пыли сохраняются и растут по мере конденсации на них пара. Астрономы обнаружили много молодых звезд, окруженных такими дисками. Звезды возрастом от 1 до 3 млн лет обладают газовыми дисками, в то время как у тех, что существуют более 10 млн лет, наблюдаются слабые, бедные газом диски, поскольку газ «выдувает» из него либо сама новорожденная звезда, либо cоседние яркие звезды. Этот диапазон времени как раз и есть эпоха формирования планет. Масса тяжелых элементов в таких дисках сравнима с массой данных элементов в планетах Солнечной системы: довольно сильный аргумент в защиту того факта, что планеты образуются из таких дисков.

Результат: новорожденная звезда окружена газом и крошечными (микронного размера) частицами пыли.

2. ДИСК ПРИОБРЕТАЕТ СТРУКТУРУ.

ВРЕМЯ: ОКОЛО 1 МЛН ЛЕТ

Частицы пыли в протопланетном диске, хаотически двигаясь вместе с потоками газа, сталкиваются друг с другом и при этом иногда слипаются, иногда разрушаются. Пылинки поглощают свет звезды и переизлучают его в длинноволновом инфракрасном диапазоне, передавая тепло в самые темные внутренние области диска. Температура, плотность и давление газа в целом снижаются с удалением от звезды. Из-за баланса давления, гравитации и центробежной силы скорость вращения газа вокруг звезды меньше, чем у свободного тела на таком же расстоянии.

В результате пылинки размером более нескольких миллиметров опережают газ, поэтому встречный ветер тормозит их и вынуждает по спирали опускаться к звезде. Чем крупнее становятся эти частицы, тем быстрее они движутся вниз. Глыбы метрового размера могут сократить свое расстояние от звезды вдвое всего за 1000 лет. Приближаясь к звезде, частицы нагреваются, и постепенно вода и другие вещества с низкой температурой кипения, называемые летучими веществами, испаряются. Расстояние, на котором это происходит, - так называемая «линия льда», - составляет 2–4 астрономических единицы (а.е.). В Солнечной системе это как раз нечто среднее между орбитами Марса и Юпитера (радиус орбиты Земли равен 1 а.е.).

Линия льда делит планетную систему на внутреннюю область, лишенную летучих веществ и содержащую твердые тела, и внешнюю, богатую летучими веществами и содержащую ледяные тела. На самой линии льда накапливаются молекулы воды, испарившиеся из пылинок, что служит пусковым механизмом для целого каскада явлений. В этой области происходит разрыв в параметрах газа, и возникает скачок давления. Баланс сил заставляет газ ускорять свое движение вокруг центральной звезды. В результате попадающие сюда частицы оказываются под влиянием не встречного, а попутного ветра, подгоняющего их вперед и останавливающего их миграцию внутрь диска. А поскольку из его внешних слоев продолжают поступать частицы, линия льда превращается в полосу его скопления.

Скапливаясь, частицы сталкиваются и растут. Некоторые из них прорываются за линию льда и продолжают миграцию внутрь; нагреваясь, они покрываются жидкой грязью и сложными молекулами, что делает их более липкими. Некоторые области настолько заполняются пылью, что взаимное гравитационное притяжение частиц ускоряет их рост. Постепенно пылинки собираются в тела километрового размера, называемые планетезималями, которые на последней стадии формирования планет сгребают почти всю первичную пыль. Увидеть сами планетезимали в формирующихся планетных системах трудно, но астрономы могут догадываться об их существовании по обломкам их столкновений.

Результат: множество километровых «строительных блоков», называемых планетезималями.

3. ФОРМИРУЮТСЯ ЗАРОДЫШИ ПЛАНЕТ.

ВРЕМЯ: ОТ 1 ДО 10 МЛН ЛЕТ

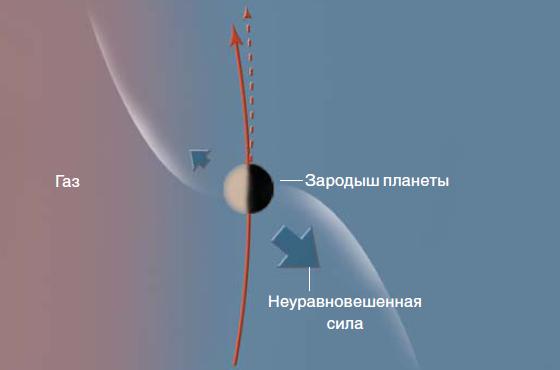

Покрытые кратерами поверхности Меркурия, Луны и астероидов не оставляют сомнения в том, что в период формирования планетные системы похожи на стрелковый тир. Взаимные столкновения планетезималей могут стимулировать как их рост, так и разрушение. Баланс между коагуляцией и фрагментацией приводит к распределению по размерам, при котором мелкие тела в основном отвечают за площадь поверхности системы, а крупные определяют ее массу. Орбиты тел вокруг звезды вначале могут быть эллиптическими, но со временем торможение в газе и взаимные столкновения превращают орбиты в круговые.

Вначале рост тела происходит в силу случайных столкновений. Но чем больше становится планетезималь, тем сильнее ее гравитация, тем интенсивнее она поглощает своих маломассивных соседей. Когда массы планетезималей становятся сравнимы с массой Луны, их гравитация возрастает настолько, что они встряхивают окружающие тела и отклоняют их в стороны еще до столкновения. Этим они ограничивают свой рост. Так возникают «олигархи» - зародыши планет со сравнимыми массами, конкурирующие друг с другом за оставшиеся планетезимали.

|

| Планетезимали сталкиваются и слипаются. |

|

| Некоторые тела растут быстрее других. Они возмущают орбиты прочих тел |

|

| Зародыши вычерпывают строительный материал и перестают расти |

| Миллиарды километровых планетезималей, сформировавшихся на стадии 2, собираются затем в тела размером с Луну или Землю. Небольшое их количество господствует в своих орбитальных зонах. Эти «олигархи» среди зародышей борются за оставшееся вещество. |

| РОСТ ОЛИГАРХОВ |

Зоной питания каждого зародыша служит узкая полоса вдоль его орбиты. Рост прекращается, когда зародыш поглотит большую часть планетезималей из своей зоны. Элементарная геометрия показывает, что размер зоны и продолжительность поглощения возрастают с удалением от звезды. На расстоянии 1 а.е. зародыши достигают массы 0,1 массы Земли в течение 100 тыс. лет. На расстоянии 5 а.е. они достигают четырех земных масс за несколько миллионов лет.

| Формирование такого газового гиганта, как Юпитер, - важнейший момент в истории планетной системы. Если такая планета сформировалась, она начинает управлять всей системой. Но чтобы это произошло, зародыш должен собирать газ быстрее, чем он движется по спирали к центру |

|

| Формированию гигантской планеты мешают волны, которые она возбуждает в газе. Действие этих волн не уравновешивается, тормозит планету и вызывает ее миграцию в сторону звезды. |

|

| Планета притягивает газ, но он не может осесть, пока не остынет. А за это время она может довольно близко по спирали подойти к звезде. Гигантская планета может сформироваться далеко не во всех системах. |

| ГИГАНТСКИЙ СКАЧОК ДЛЯ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ |

Зародыши могут стать еще больше вблизи линии льда или на краях разрывов диска, где концентрируются планетезимали. Рост «олигархов» заполняет систему излишком тел, стремящихся стать планетами, но лишь немногим это удается. В нашей Солнечной системе планеты хотя и распределены по большому пространству, но они близки друг к другу насколько это возможно. Если между планетами земного типа поместить еще одну планету с массой Земли, то она выведет из равновесия всю систему. То же самое можно сказать и о других известных системах планет. Если вы видите чашку кофе, заполненную до краев, то можете быть почти уверены, что кто-то ее переполнил и разлил немного жидкости; маловероятно, что можно до краев наполнить емкость, не разлив ни капли. Настолько же вероятно, что планетные системы в начале своей жизни обладают большим количеством вещества, чем в конце. Некоторые объекты выбрасываются из системы прежде, чем она достигнет равновесия. Астрономы уже наблюдали свободно летающие планеты в молодых звездных скоплениях.

Результат: «олигархи» - зародыши планет с массами в диапазоне от массы Луны до массы Земли.

4. РОЖДАЕТСЯ ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ.

ВРЕМЯ: ОТ 1 ДО 10 МЛН ЛЕТ

Вероятно, Юпитер начинался с зародыша, сравнимого по размеру с Землей, а затем накопил еще около 300 земных масс газа. Такой внушительный рост обусловлен различными конкурирующими механизмами. Гравитация зародыша притягивает газ из диска, но сжимающийся к зародышу газ выделяет энергию, и чтобы осесть, он должен охлаждаться. Следовательно, скорость роста ограничена возможностью охлаждения. Если оно происходит слишком медленно, звезда может сдуть газ обратно в диск прежде, чем зародыш образует вокруг себя плотную атмосферу. Самым узким местом в отводе тепла является перенос излучения сквозь внешние слои растущей атмосферы.

| ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ МИРОВ |

|

Основываясь на радиоизотопной датировке метеоритов и наблюдениях околозвездных дисков, ученые воссоздали историю формирования планет:

от 0 до 100 тыс. лет - в центре диска формируется звезда, и в ней начинается ядерный синтез. от 100 тыс. до 2 млн лет - пылинки слипаются в планетные зародыши с массами от лунной до земной. 2 млн лет - формируется первый газовый гигант и выметает астероиды первого поколения. 10 млн лет - газовый гигант стимулирует формирование других гигантов и планет земного типа. К этому времени газа почти не осталось. 800 млн лет - перегруппировка планет продолжается порядка 1 млрд. лет после своего начала |

| ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ МИРОВ |

Поток тепла там определяется непрозрачностью газа (в основном зависит от его состава) и градиентом температуры (зависит от начальной массы зародыша). Ранние модели показали, что зародыш планеты для достаточно быстрого охлаждения должен иметь массу не менее 10 масс Земли. Такой крупный экземпляр может вырасти лишь вблизи линии льда, где ранее собралось много вещества. Возможно, поэтому Юпитер расположен как раз за этой линией. Крупные зародыши могут образоваться и в любом другом месте, если диск содержит больше вещества, чем обычно предполагают планетологи. Астрономы уже наблюдали немало звезд, диски вокруг которых в несколько раз плотнее предполагавшихся ранее. Для крупного образца перенос тепла не представляется серьезной проблемой.

Другой фактор, затрудняющий рождение газовых гигантов, - движение зародыша по спирали к звезде. В процессе, называемом миграцией I-го типа, зародыш возбуждает волны в газовом диске, которые в свою очередь гравитационно воздействуют на его движение по орбите. Волны следуют за планетой, как тянется за лодкой ее след. Газ на внешней стороне орбиты вращается медленнее зародыша и влечет его назад, тормозя движение. А газ внутри орбиты вращается быстрее и тянет вперед, ускоряя его. Внешняя область обширнее, поэтому она выигрывает битву и заставляет зародыш терять энергию и опускаться к центру орбиты на несколько астрономических единиц за миллион лет. Эта миграция обычно прекращается у линии льда. Здесь встречный газовый ветер превращается в попутный и начинает подталкивать зародыш вперед, компенсируя его торможение. Возможно, еще и поэтому Юпитер находится именно там, где он находится.

Рост зародыша, его миграция и потеря газа из диска происходят почти в одном и том же темпе. Какой процесс победит - зависит от везения. Возможно, несколько поколений зародышей пройдут через процесс миграции, не будучи способными завершить свой рост. За ними из внешних областей диска к его центру движутся новые партии планетезималей, и это повторяется до тех пор, пока в конце концов не образуется газовый гигант, или же пока весь газ не рассосется, и газовый гигант уже не сможет сформироваться. Астрономы открыли планеты типа Юпитера примерно у 10% исследованных солнцеподобных звезд. Ядра таких планет могут быть редкими зародышами, выжившими из многих поколений - по-следними из могикан.

Итог всех этих процессов зависит от начального состава вещества. Примерно треть звезд, богатых тяжелыми элементами, имеет планеты типа Юпитера. Возможно, у таких звезд были плотные диски, позволившие сформироваться массивным зародышам, у которых не было проблем с теплоотводом. И, напротив, вокруг звезд, бедных тяжелыми элементами, планеты формируются редко. В некий момент масса планеты начинает расти чудовищно быстро: за 1000 лет планета типа Юпитера приобретает половину своей конечной массы. При этом она выделяет так много тепла, что сияет почти как Солнце. Процесс стабилизируется, когда планета становится настолько массивной, что поворачивает миграцию I-го типа «с ног на голову». Вместо того чтобы диск менял орбиту планеты, сама планета начинает изменять движение газа в диске. Газ внутри орбиты планеты вращается быстрее нее, поэтому ее притяжение тормозит газ, вынуждая его падать в сторону звезды, т.е. от планеты. Газ же вне орбиты планеты вращается медленнее, поэтому планета ускоряет его, заставляя двигаться наружу, опять же от планеты. Таким образом, планета создает разрыв в диске и уничтожает запас строительного материала. Газ пытается его заполнить, но компьютерные модели показывают, что планета выигрывает битву, если при расстоянии в 5 а.е. ее масса превышает массу Юпитера.

Эта критическая масса зависит от эпохи. Чем раньше формируется планета, тем больше будет ее рост, поскольку в диске еще много газа. У Сатурна масса меньше,

чем у Юпитера, просто потому, что он сформировался на несколько миллионов лет позже. Астрономы обнаружили дефицит планет с массами от 20 масс Земли (это

масса Нептуна) до 100 земных масс (масса Сатурна). Это может стать ключом к восстановлению картины эволюции.

Результат:

Планета размером с Юпитер (или ее отсутствие).

5. ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ СТАНОВИТСЯ НЕУСИДЧИВЫМ.

ВРЕМЯ: ОТ 1 ДО 3 МЛН ЛЕТ

Как ни странно, многие внесолнечные планеты, открытые за последние десять лет, обращаются вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, гораздо ближе, чем Меркурий - вокруг Солнца. Эти так называемые «горячие Юпитеры» сформировались не там, где они находятся сейчас, т.к. орбитальная зона питания была бы слишком мала для поставки необходимого вещества. Возможно, для их существования нужна трехступенчатая последовательность событий, которая по какой-то причине не реализовалась в нашей Солнечной системе.

Во-первых, газовый гигант должен формироваться во внутренней части планетной системы, вблизи линии льда, пока в диске еще достаточно газа. Но для этого в диске должно быть много и твердого вещества. Во-вторых, планета-гигант должна переместиться к месту своего нынешнего расположения. Миграция I-го типа не может обеспечить этого, т.к. она действует на зародыши еще до того, как они наберут много газа. Но возможна и миграция II-го типа. Формирующийся гигант создает разрыв в диске и сдерживает течение газа через свою орбиту. В этом случае он должен бороться с тенденцией турбулентного газа распространяться в смежные области диска. Газ никогда не перестанет сочиться в разрыв, и его диффузия к центральной звезде заставит планету терять орбитальную энергию.

Этот процесс довольно медленный: нужно несколько миллионов лет для перемещения планеты на несколько астрономических единиц. Поэтому планета должна начать формироваться во внутренней части системы, если в итоге ей предстоит выйти на орбиту вблизи звезды. Когда эта и другие планеты продвигаются внутрь, они толкают перед собой оставшиеся планетезимали и зародыши, возможно, создавая «горячие Земли» на еще более близких к звезде орбитах. В-третьих, что-то должно остановить движение, прежде чем планета упадет на звезду. Это может быть магнитное поле звезды, расчищающее от газа пространство вблизи звезды, а без газа движение прекращается. Возможно, планета возбуждает приливы на звезде, а они в свою очередь замедляют падение планеты. Но эти ограничители могут и не срабатывать во всех системах, поэтому многие планеты могут продолжать свое движение к звезде.

Результат: планета-гигант на близкой орбите («горячий Юпитер»).

6. ПОЯВЛЯЮТСЯ И ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ.

ВРЕМЯ: ОТ 2 ДО 10 МЛН ЛЕТ

Если удалось сформироваться одному газовому гиганту, то он способствует рождению следующих гигантов. Многие, а возможно и большинство известных планет-гигантов имеют близнецов сравнимой массы. В Солнечной системе Юпитер помог Сатурну сформироваться быстрее, чем это произошло бы без его помощи. Кроме того, он «протянул руку помощи» Урану и Нептуну, без чего они не достигли бы своей нынешней массы. На их расстоянии от Солнца процесс формирования без посторонней помощи шел бы очень медленно: диск рассосался бы еще до того, как планеты успели бы набрать массу.

Первый газовый гигант оказывается полезным по нескольким причинам. У внешней кромки образованного им разрыва вещество концентрируется, в общем, по той же причине, что и на линии льда: перепад давления заставляет газ ускоряться и действовать как попутный ветер на пылинки и планетезимали, останавливая их миграцию из внешних областей диска. К тому же гравитация первого газового гиганта часто отбрасывает соседние с ним планетезимали во внешнюю область системы, где из них формируются новые планеты.

Второе поколение планет формируется из вещества, собранного для них первым газовым гигантом. При этом большое значение имеет темп: даже небольшая задержка

во времени может существенно изменить результат. В случае Урана и Нептуна аккумуляция планетезималей была чрезмерной. Зародыш стал слишком большим, 10–20

земных масс, что отсрочило начало аккреции газа до момента, когда в диске его почти не осталось. Формирование этих тел завершилось, когда они набрали всего

по две земных массы газа. Но это уже не газовые, а ледяные гиганты, которые могут оказаться самым распространенным типом.

Гравитационные поля планет второго поколения увеличивают в системе хаос. Если эти тела сформировались слишком близко, их взаимодействие друг с другом и с

газовым диском может выбросить их на более высокие эллиптические орбиты. В Солнечной системе планеты имеют почти круговые орбиты и достаточно удалены друг

от друга, что уменьшает их взаимное влияние. Но в других планетных системах орбиты как правило эллиптические. В некоторых системах они резонансные, т.е.

орбитальные периоды соотносятся как небольшие целые числа. Вряд ли это было заложено при формировании, но могло возникнуть при миграции планет, когда

постепенно взаимное гравитационное влияние привязало их друг к другу. Различие между такими системами и Солнечной системой могло определяться разным

начальным распределением газа.

Большинство звезд рождаются в скоплениях, причем более половины из них - двойные. Планеты могут сформироваться не в плоскости орбитального движения звезд;

в этом случае гравитация соседней звезды быстро перестраивает и искажает орбиты планет, образуя не такие плоские системы, как наша Солнечная, а сферические,

напоминающие рой пчел вокруг улья.

Результат:

компания планет-гигантов.

7. ФОРМИРУЮТСЯ ПЛАНЕТЫ ТИПА ЗЕМЛИ.

ВРЕМЯ: ОТ 10 ДО 100 МЛН ЛЕТ

Планетологи считают, что похожие на Землю планеты распространены больше, чем планеты-гиганты. Несмотря на то что рождение газового гиганта требует точного баланса конкурирующих процессов, формирование твердой планеты должно быть намного сложнее. До обнаружения внесолнечных землеподобных планет мы опирались лишь на данные о Солнечной системе. Четыре планеты земной группы - Меркурий, Венера, Земля и Марс - в основном состоят из веществ с высокой температурой кипения, таких как железо и силикатные породы. Это свидетельствует о том, что сформировались они внутри линии льда и заметно не мигрировали. На таких расстояниях от звезды зародыши планет могут вырасти в газовом диске до 0,1 земной массы, т.е. не больше чем Меркурий. Для дальнейшего роста нужно, чтобы орбиты зародышей пересекались, тогда они будут сталкиваться и сливаться. Условия для этого возникают после испарения газа из диска: под действием взаимных возмущений в течение нескольких миллионов лет орбиты зародышей вытягиваются в эллипсы и начинают пересекаться.

Гораздо труднее объяснить, как система вновь стабилизирует себя, и как планеты земной группы оказались на их нынешних почти круговых орбитах. Небольшое количество оставшегося газа могло бы это обеспечить, но такой газ должен был предотвратить изначальное «разбалтывание» орбит зародышей. Возможно, когда планеты уже почти сформировались, остается еще приличный рой планетезималей. В течение следующих 100 млн лет планеты сметают часть из этих планетезималей, а оставшиеся отклоняют в сторону Солнца. Планеты передают свое беспорядочное движение обреченным планетезималям и переходят на круговые или почти круговые орбиты. Согласно другой идее, длительное влияние гравитации Юпитера вызывает у формирующихся планет земной группы миграцию, передвигая их в области со свежим веществом. Это влияние должно быть сильнее на резонансных орбитах, которые постепенно сдвигались внутрь по мере опускания Юпитера к его современной орбите. Радиоизотопные измерения указывают, что астероиды сформировались первыми (спустя 4 млн лет после образования Солнца), затем - Марс (через 10 млн лет), а позже - Земля (через 50 млн лет): как будто бы поднятая Юпитером волна прошла через Солнечную систему. Если бы она не встретила препятствий, то сдвинула бы все планеты земной группы к орбите Меркурия. Как же им удалось избежать столь печальной участи? Возможно, они уже стали слишком массивными, и Юпитер не смог их сильно сдвинуть, а может быть, сильные удары выбросили их из зоны действия Юпитера.

| Во внутренней области Солнечной системы зародыши планет не могут расти, захватывая газ, поэтому они должны сливаться друг с другом. Для этого их орбиты должны пересекаться, а значит, что-то должно нарушить их первоначально круговое движение. |

|

| Когда образуются зародыши, их круговые или почти круговые орбиты не пересекаются. |

|

| Взаимодействие зародышей между собой и с гигантской планетой возмущает орбиты. |

|

| Зародыши объединяются в планету типа Земли. Она возвращается на круговую орбиту, перемешивая оставшийся газ и разбрасывая сохранившиеся планетезимали. |

| ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ |

Заметим, что многие планетологи не считают роль Юпитера решающей в формировании твердых планет. Большинство солнцеподобных звезд лишено планет типа Юпитера, но вокруг них есть пылевые диски. А значит, там есть планетезимали и зародыши планет, из которых могут сформироваться объекты типа Земли. Основной вопрос, на который должны ответить наблюдатели в ближайшее десятилетие, - в скольких системах есть земли, но нет юпитеров.

Важнейшей эпохой для нашей планеты стал период между 30 и 100 млн лет после формирования Солнца, когда зародыш размером с Марс врезался в прото-Землю и породил гигантское количество обломков, из которых сформировалась Луна. Столь мощный удар, конечно же, разбросал огромное количество вещества по Солнечной системе; поэтому землеподобные планеты в других системах тоже могут иметь спутники. Этот сильный удар должен был сорвать первичную атмосферу Земли. Ее современная атмосфера в основном возникла из газа, заключенного в планетезималях. Из них сформировалась Земля, а позже этот газ вышел наружу при извержении вулканов.

Результат: планеты земного типа.

8. НАЧИНАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСТКЕ.

ВРЕМЯ: ОТ 50 МЛН ДО 1 МЛРД ЛЕТ

К этому моменту планетная система уже почти сформировалась. Продолжаются еще несколько второстепенных процессов: распад окружающего звездного скопления, способного своей гравитацией дестабилизировать орбиты планет; внутренняя неустойчивость, возникающая после того, как звезда окончательно разрушает свой газовый диск; и, наконец, продолжающееся рассеивание оставшихся планетезималей гигантской планетой. В Солнечной системе Уран и Нептун выбрасывают планетезимали наружу, в пояс Койпера, или же к Солнцу. А Юпитер своим мощным тяготением отсылает их в облако Оорта, на самый край области гравитационного влияния Солнца. В облаке Оорта может содержаться около 100 земных масс вещества. Время от времени планетезимали из пояса Койпера или облака Оорта приближаются к Солнцу, образуя кометы.

Разбрасывая планетезимали, сами планеты немного мигрируют, и этим можно объяснить синхронизацию орбит Плутона и Нептуна. Возможно, орбита Сатурна когда-то располагалась ближе к Юпитеру, но затем отдалилась от него. Вероятно, с этим связана так называемая поздняя эпоха сильной бомбардировки - период очень интенсивных столкновений с Луной (и, по-видимому, с Землей), наступивший спустя 800 млн лет после формирования Солнца. В некоторых системах грандиозные столкновения сформировавшихся планет могут возникать на поздней стадии развития.

Результат: Конец формирования планет и комет.

НЕТ ЕДИНОГО ПЛАНА

До начала эры открытия внесолнечных планет мы могли изучать только Солнечную систему. Несмотря на то что это позволило нам понять микрофизику важнейших процессов, у нас не было представления о путях развития иных систем. Удивительное разнообразие планет, обнаруженных за последнее десятилетие, значительно раздвинуло горизонт наших знаний. Мы начинаем понимать, что внесолнечные планеты - это последнее выжившее поколение в ряду протопланет, испытавших формирование, миграцию, разрушение и непрерывную динамическую эволюцию. Относительный порядок в нашей Солнечной системе не может быть отражением какого-то общего плана.

От попыток выяснить, как в далеком прошлом формировалась наша Солнечная система, теоретики обратились к исследованиям, позволяющим делать прогнозы о свойствах еще не открытых систем, которые могут быть обнаружены в ближайшее время. До сих пор наблюдатели замечали вблизи солнцеподобных звезд только планеты с массами порядка массы Юпитера. Вооружившись приборами нового поколения, они смогут искать объекты земного типа, которые в соответствии с теорией последовательной аккреции должны быть широко распространены. Планетологи только начинают осознавать то, насколько разнообразны миры во Вселенной.

|

ПОСЛАНЦЫ ИЗ ПРОШЛОГО Метеориты - не просто космические камни, а космические ископаемые. По мнению планетологов, это единственные осязаемые свидетели

рождения Солнечной системы. Считается, что это куски астероидов, которые являются фрагментами планетезималей, никогда не участвовавших в формировании планет

и навсегда оставшихся в замороженном состоянии. Состав метеоритов отражает все, что случилось с их родительскими телами. Поразительно, что на них видны

следы от давнего гравитационного воздействия Юпитера. Железные и каменные метеориты очевидно образовались в планетезималях, испытавших плавление, в

результате чего железо отделилось от силикатов. Тяжелое железо опустилось к ядру, а легкие силикаты собрались во внешних слоях. Ученые считают, что нагрев

был вызван распадом радиоактивного изотопа алюминий-26, имеющего период полураспада 700 тыс. лет. Взрыв сверхновой или соседняя звезда могли «заразить»

протосолнечное облако этим изотопом, в результате чего он в большом количестве попал в первое поколение планетезималей Солнечной системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

|

Когда звезда молодая, она всегда окружена первичным вращающимся диском из газа и пыли, из которого образуются космические объекты. Астрономы всегда охотятся за такими структурами, потому что они могут ухватить момент не только образования звезды, но и зафиксировать процесс формирования планет.

Однако найти такие диски вокруг коричневых карликов или звезд с очень низкой массой чрезвычайно трудно. Но в этот раз ученые открыли сразу четыре(!) новых объекта с низкой массой, окруженные дисками.

Три из них чрезвычайно малы – только в 13 или 18 раз больше массы Юпитера. Четвертый – больше массы Юпитера приблизительно в 120 раз (Для сравнения: Солнце больше Юпитера в 1000 раз).

Еще интереснее то, что возраст двух звезд – примерно 42 и 45 миллионов лет. Получается, что это самые молодые, когда-либо найденные объекты, окруженные активными планетообразующими дисками.

Находить газопылевое облако, принадлежащее коричневому карлику с чрезвычайно низкой массой еще более интересно, потому что его дальнейшее развитие позволит узнать очень многое об эволюции звезд и планет.

Как же происходит образование и развитие небесных структур?

В газопылевом диске крупинки пыли сталкиваются, соединяются, образуя более крупные фрагменты, которые увеличиваются до камней, далее начинается стадия планетезималей, планетарных эмбрионов и, наконец, наступает этап превращения в каменистые планеты земного типа (некоторые из которых становятся ядром газовых гигантов).

Астрономы, как правило, идентифицируют газопылевые облака следующим образом: звезда нагревает окружающую пыль, приобретающую свойства, благодаря которым ее можно увидеть через телескопы с инфракрасными камерами.

Как понять – завершено ли формирование планет?

Однако некоторые диски показывают, что формирование небесных тел не продолжается, а уже закончено. Эти диски образуются из осколков, остающихся после процесса планетообразований и в результате последующих столкновений уже созданных небесных объектов. В конечном счете эти остатки пыли рассеиваются в межпланетное пространство.

Некоторые диски даже представляют собой переходную стадию между фазами планетообразования и его окончания.

Ученым важно различать эти типы дисков, поскольку в результате они смогут лучше составить схему рождения и изменения с течением времени планетарных систем, включая Солнечную систему.

Прочитайте еще

Данные, собранные зондом MAVEN за его первые два года пребывания около Марса, подтверждают гипотезу, что солнечный ветер является тем основным фактором, который изменил атмосферу планеты и преобразовал теплый и влажный мир в бесплодный пейзаж, наблюдаемый сегодня. Было установлено, что когда Марс бомбардировался солнечным ветром, потоком солнечных частиц, его землеподобная атмосфера[…]

Фотография представленная ниже представляет невероятную ценность для космологии, физики и всей науки в целом, ведь на ней в живую запечатлен процесс о котором ранее можно было рассуждать только в теоретическом разрезе - процесс формирования звездной системы из протопланетного диска.

Открытие было сделано астрофизиками из Европейской южной обсерватории при помощи комплекса мощнейших атакамских радиотелескопов ALMA. Находится, только начавшая формироваться, звездная система в созвездии Тельца на удалении от нас примерно в 520 световых лет.

Протопланетный диск HL Tauri. Созвездие Тельца. Фото: телескопы ALMA.

Как отмечают сами ученые, протопланетный диск был обнаружен в рамках исследования молодых звезд в определенном участке созвездия, одной из таких звезд являлась HL Tauri (она же HL Тельца). Именно у этого молодого светила прямо сейчас формируются планеты.

Просто удивительно, что мы не заметили этот аккреционный диск раньше, учитывая то какими размерами и яркостью он обладает.

Говорит Кэтрин Влахакис, ведущий астрофизик ALMA.

HL Tauri - очень молодая звезда, формирование которой еще идет полным ходом. Ее возраст оценен приблизительно в 100 000 лет, для сравнения средняя продолжительность жизни звезд во Вселенной около 7-8 миллиардов лет. Однако уже сейчас с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что HL Тельца - это оранжевая переменная звезда спектрального класса К. Это значит, что по завершении формирования она будет лишь немногим меньше и холоднее нашего Солнца.

Что касается самой фотографии, то она получилась на удивление детальной и качественной. На ней отчетливо видны довольно мелкие детали аккреционного протопланетного диска, главные среди которых:

еще довольно плотные концентрические окружности, наполненные газом, пылью и более крупными частицами, оставшимися еще из протозвездного облака;

кольца разделяют достаточно широкие темные полосы - это так называемые пробелы, они являются прямым доказательством того, что эти участки были расчищены гравитационным притяжением крупных объектов, двигающихся по круговым орбитам - протопланет.

Когда мы впервые увидели этот снимок, мы были потрясены невероятным уровнем детализации. Возраст системы HL Tauri составляет не больше ста тысяч лет, однако она уже обрела дискообразную форму и полна формирующихся в ней планет. Лишь одно это изображение может совершить настоящую революцию в области формирования планет.

Говорит Кэтрин Влахакис.

Проведя анализ эмиссионных линий, ученые из института Сент-Андруса, Шотландия действительно подтвердили факт присутствия протопланет, причем как относительно небольших силикатных, так и довольно крупных газовых.

Но наибольший интерес научного сообщества вызвало обнаружение в столь молодой системе практически полностью сформировавшейся экзопланеты, газового гиганта HL Тельца b. Эта планета - настоящий голиаф, она в 14 раз больше Юпитера и вращается по орбите удаленной на ~ 9 млрд км. Судя по подсчетам возраст HL Тельца b не более 2000 лет. Ранее полагалось, что на образование планет уходит в десятки раз больше времени.

Сам протопланетный диск также значительно более развит, чем предполагалось в теории.

Протопланетный диск HL Tauri в представлении художника.

Уже на данный момент можно смело говорить о том, что исследование протопланетного диска HL Тельца позволит совершить 7-ми мильный шаг вперед в понимании эволюции планет и звездных систем в целом.